- 全部分类/

- 史地政教学/

- 中学历史教学

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

名师导读.历史学的理论与方法系列(四) | 历史高考“四翼”考查要求的实践样态及应对途径

名师导读.历史学的理论与方法系列(四) | 历史高考“四翼”考查要求的实践样态及应对途径

-

教学方法研讨 | 高中历史单元教学基本策略探索

教学方法研讨 | 高中历史单元教学基本策略探索

-

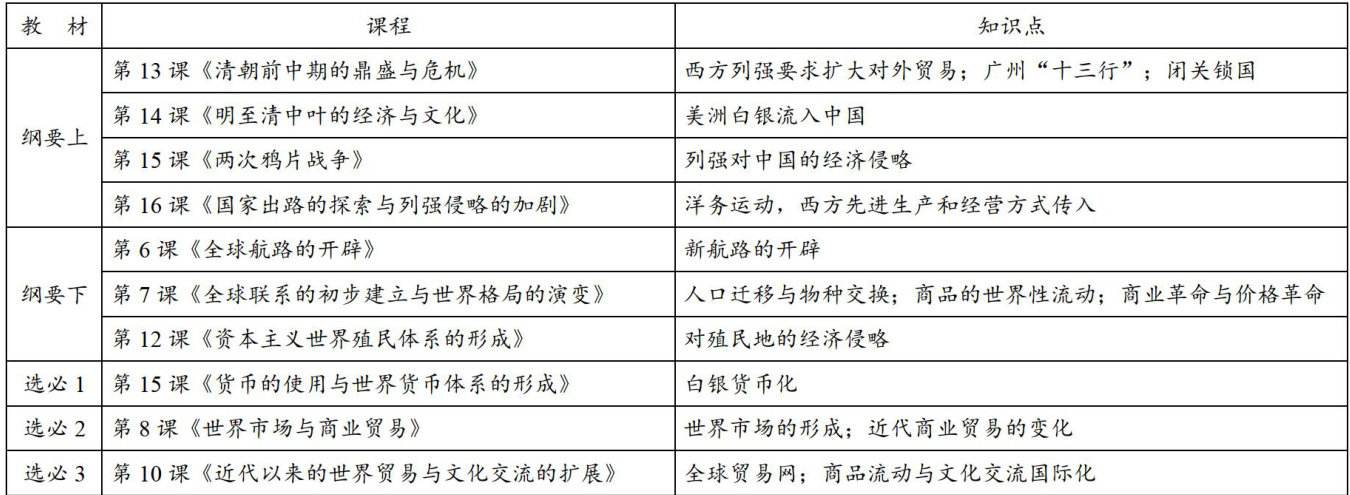

教学方法研讨 | 基于必修与选必融合的高三历史一轮复习教学思考

教学方法研讨 | 基于必修与选必融合的高三历史一轮复习教学思考

-

教学方法研讨 | 基于历史阅读创设学术情境的教学转化

教学方法研讨 | 基于历史阅读创设学术情境的教学转化

-

教学内容研讨 | 中法战争时期清政府围绕条约作准文本问题的斗争

教学内容研讨 | 中法战争时期清政府围绕条约作准文本问题的斗争

-

学业评价 | 能够利用多重史料探究和认识具体历史问题

学业评价 | 能够利用多重史料探究和认识具体历史问题

-

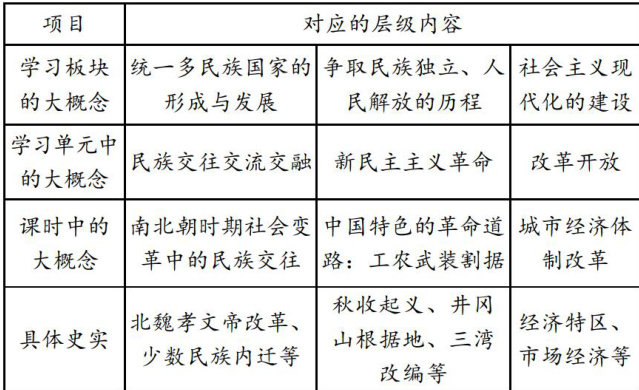

学业评价 | 基于融通的单元教学复习路径探索

学业评价 | 基于融通的单元教学复习路径探索

-

学业评价 | 一体化与逻辑性:历史主观题结构化的基本要求及操作

学业评价 | 一体化与逻辑性:历史主观题结构化的基本要求及操作

-

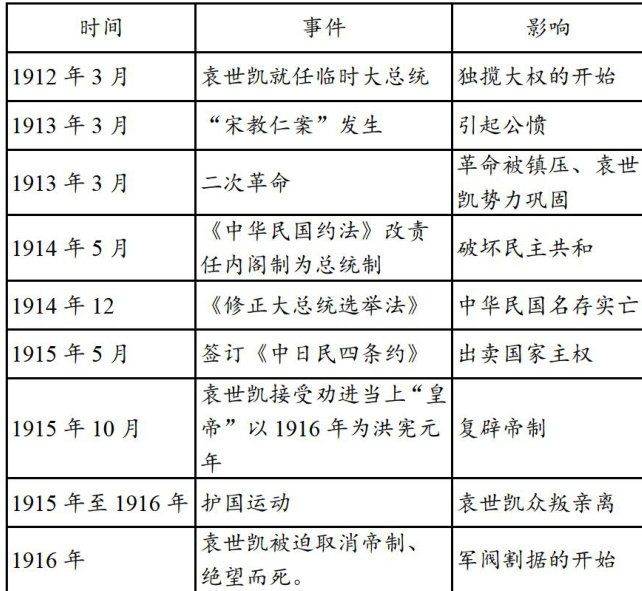

学业评价 | 基于主题立意的高三历史复习课的探究

学业评价 | 基于主题立意的高三历史复习课的探究

-

初中历史教学 | 在追求理解中深化初中历史教学

初中历史教学 | 在追求理解中深化初中历史教学

-

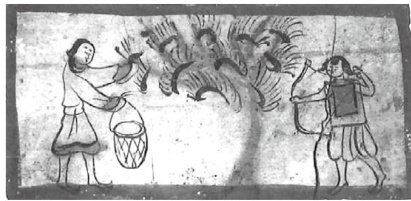

初中历史教学 | 基于问题探究的 《采桑图》 叙事解读

初中历史教学 | 基于问题探究的 《采桑图》 叙事解读

-

初中历史教学 | 指向时空观念培养的主题课例实践

初中历史教学 | 指向时空观念培养的主题课例实践

-

课程与教学论实践研究专栏 | 专题2:如何发挥高中教材的工具性特点

课程与教学论实践研究专栏 | 专题2:如何发挥高中教材的工具性特点

-

课程与教学论实践研究专栏 | 高中历史教学中统编教材的使用策略

课程与教学论实践研究专栏 | 高中历史教学中统编教材的使用策略

-

课程与教学论实践研究专栏 | 例谈核心素养导向下教材使用的策略

课程与教学论实践研究专栏 | 例谈核心素养导向下教材使用的策略

-

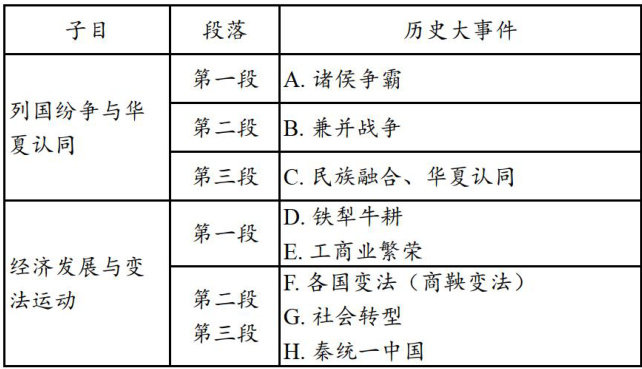

课程与教学论实践研究专栏 | 结构化视角下的统编版高中历史教科书的使用

课程与教学论实践研究专栏 | 结构化视角下的统编版高中历史教科书的使用

-

课程与教学论实践研究专栏 | 依托教材资源互证 提升阶级分析能力

课程与教学论实践研究专栏 | 依托教材资源互证 提升阶级分析能力

-

课程与教学论实践研究专栏 | 深挖历史教材的工具价值,探究核心素养的落实路径

课程与教学论实践研究专栏 | 深挖历史教材的工具价值,探究核心素养的落实路径

-

课程与教学论实践研究专栏 | 挖掘教材资源,涵养核心素养

课程与教学论实践研究专栏 | 挖掘教材资源,涵养核心素养

-

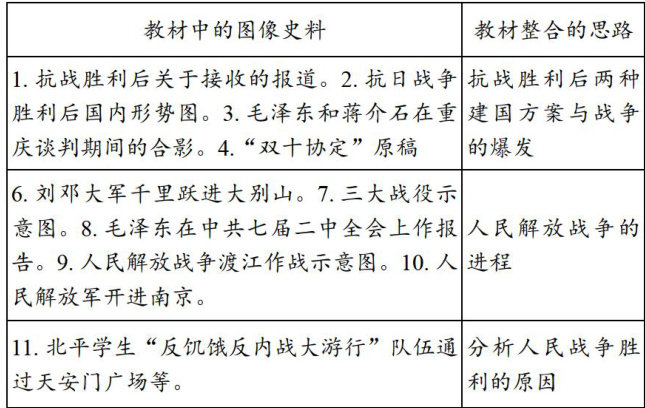

课程与教学论实践研究专栏 | 运用教材图像史料培养“以图叙史”能力

课程与教学论实践研究专栏 | 运用教材图像史料培养“以图叙史”能力

-

课程与教学论实践研究专栏 | 以“三度信史”为笔,绘就历史教育新画卷

课程与教学论实践研究专栏 | 以“三度信史”为笔,绘就历史教育新画卷

登录

登录