目录

快速导航-

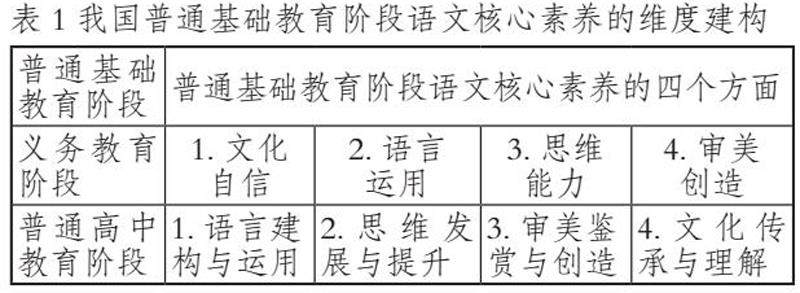

理论 | 检视我国“素养型”中小学语文课程体系一体化建构

理论 | 检视我国“素养型”中小学语文课程体系一体化建构

-

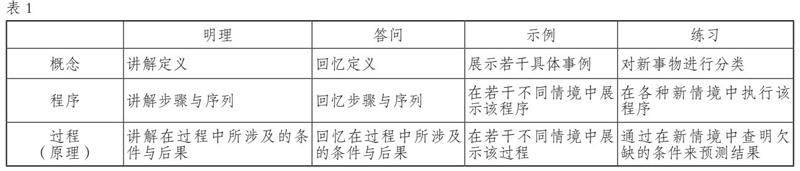

理论 | 语文观课评教的知识维度

理论 | 语文观课评教的知识维度

-

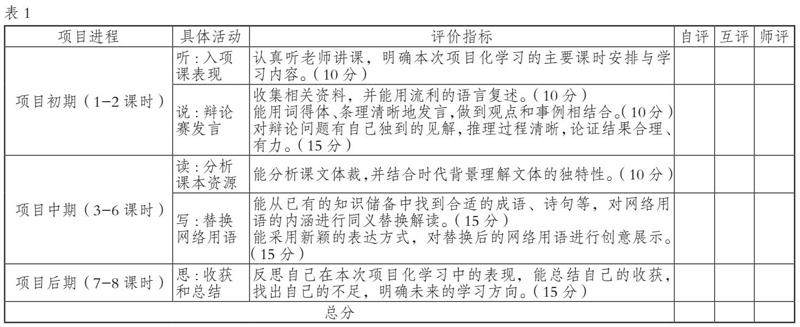

理论 | 过程性评价与项目化学习的合奏

理论 | 过程性评价与项目化学习的合奏

-

理论 | 微光成炬:探索中学语文微写作的新路径

理论 | 微光成炬:探索中学语文微写作的新路径

-

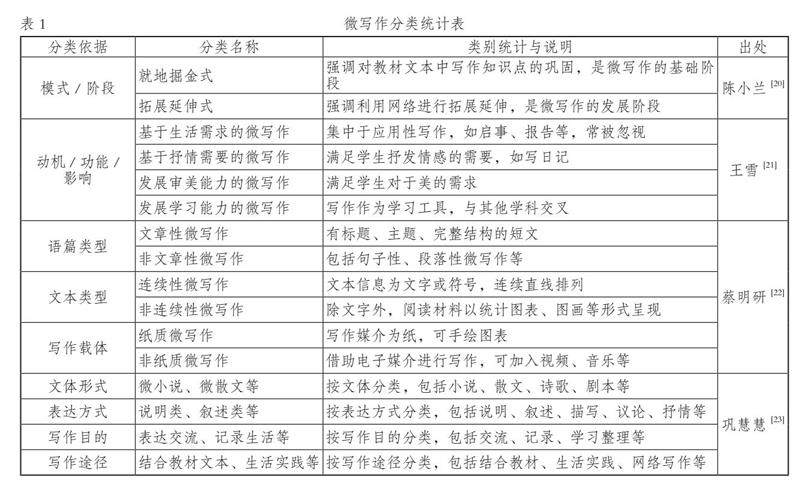

理论 | 中小学微写作的多维探究与实践路径

理论 | 中小学微写作的多维探究与实践路径

-

理论 | 新版统编语文教材微写作教学的意义建构与育人路向

理论 | 新版统编语文教材微写作教学的意义建构与育人路向

-

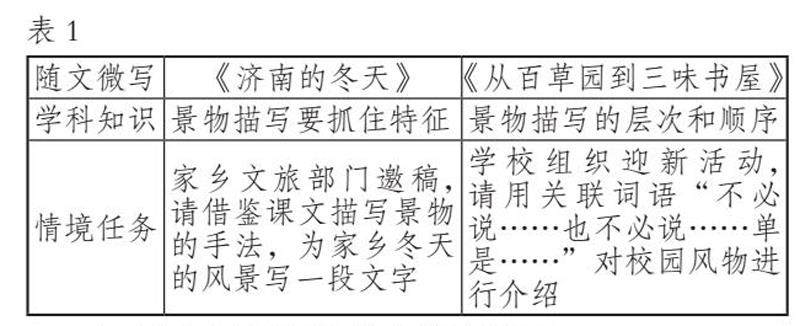

理论 | 基于情境任务的初中语文微写作进阶策略

理论 | 基于情境任务的初中语文微写作进阶策略

-

理论 | 用着统编教材,又强推“大单元”,那就是个悖论

理论 | 用着统编教材,又强推“大单元”,那就是个悖论

-

理论 | 尊重语文教材单元教学

理论 | 尊重语文教材单元教学

-

理论 | 语文大单元教学的“是”与“非”

理论 | 语文大单元教学的“是”与“非”

-

教学 | 四个转向:新课标背景下初中语文教学改进的应有之义

教学 | 四个转向:新课标背景下初中语文教学改进的应有之义

-

教学 | 限定反驳·辨析评价·鉴古铸今

教学 | 限定反驳·辨析评价·鉴古铸今

-

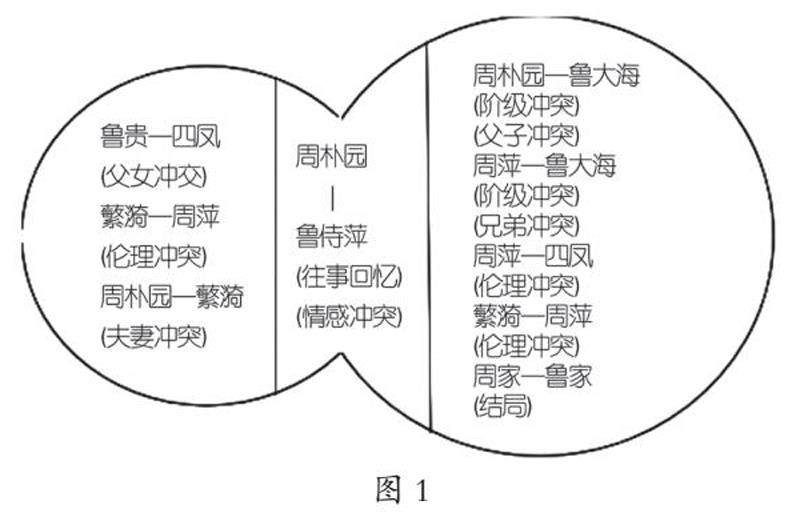

教学 | 试析动作性语言催化下的戏剧冲突

教学 | 试析动作性语言催化下的戏剧冲突

-

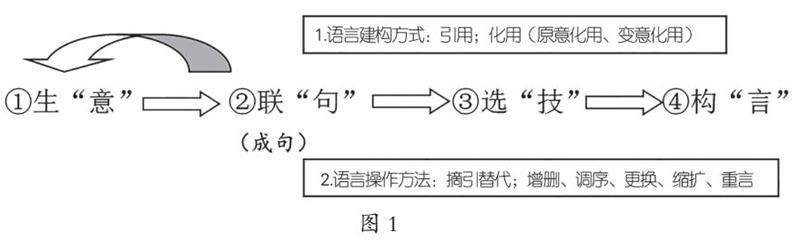

教学 | 真实情境下基于成句的语言建构策略

教学 | 真实情境下基于成句的语言建构策略

-

教学 | 从传统到智能:AIGC如何重塑高中语文思辨写作课堂

教学 | 从传统到智能:AIGC如何重塑高中语文思辨写作课堂

-

教学 | 借助课本例文 提升学生写作能力

教学 | 借助课本例文 提升学生写作能力

-

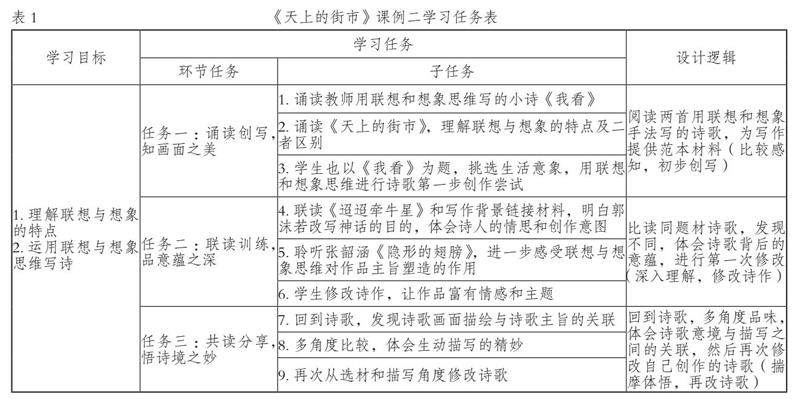

教学 | 探索构建任务教学新模式

教学 | 探索构建任务教学新模式

-

教学 | 《故都的秋》教学设计

教学 | 《故都的秋》教学设计

-

教材 | 精神矛盾与启蒙主题

教材 | 精神矛盾与启蒙主题

-

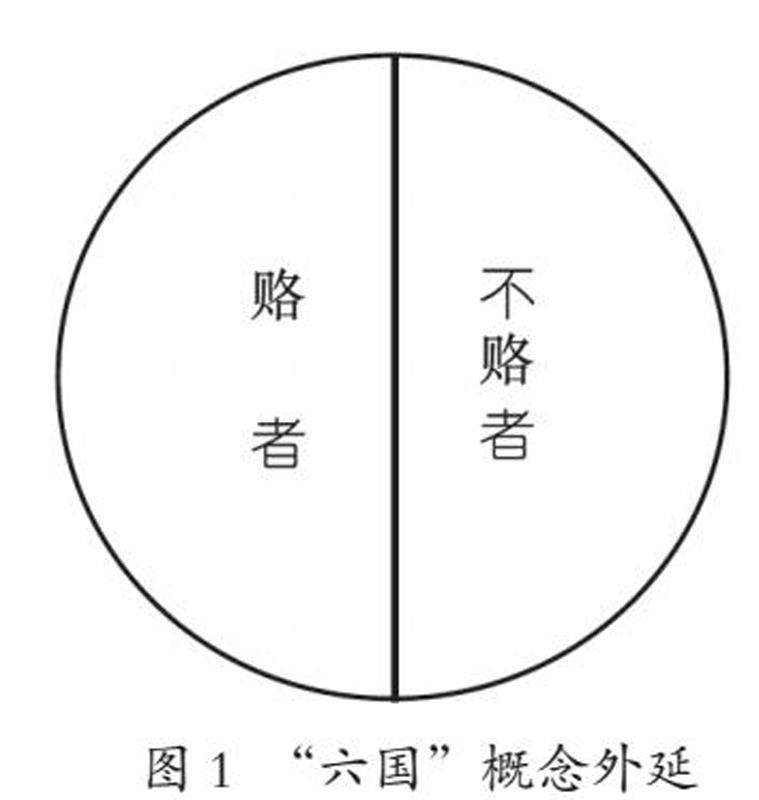

教材 | 抨击对象的遮蔽与还原

教材 | 抨击对象的遮蔽与还原

-

测评 | 思辨:高考语文试题设问角度的思维取向

测评 | 思辨:高考语文试题设问角度的思维取向

-

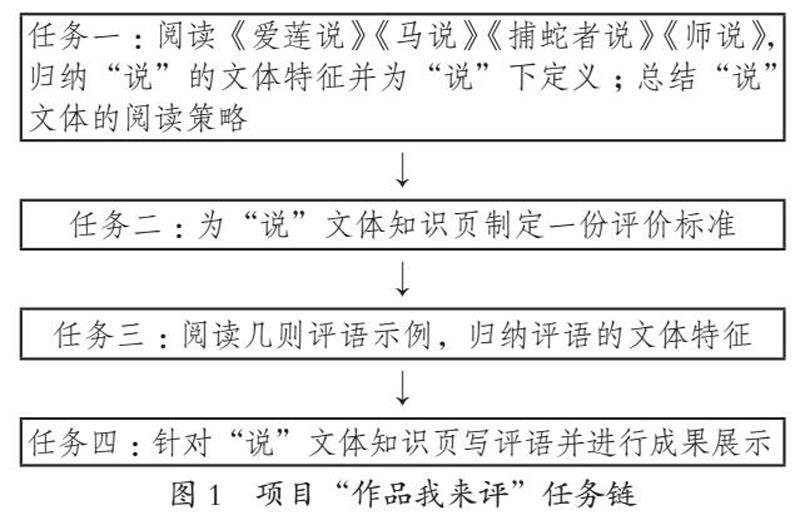

测评 | 依托项目式学习构建中考复习的高效模式

测评 | 依托项目式学习构建中考复习的高效模式

-

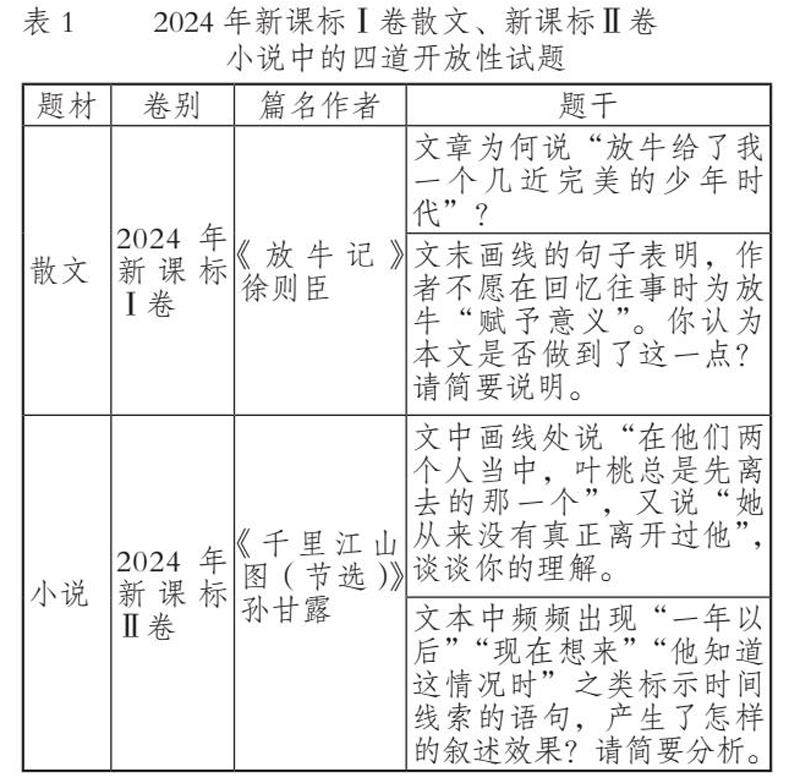

测评 | 文学类文本开放性试题的特点、类型及应考对策

测评 | 文学类文本开放性试题的特点、类型及应考对策

-

专题 | 以单元整体教学与语文项目式学习的融合引发课堂变革

专题 | 以单元整体教学与语文项目式学习的融合引发课堂变革

-

专题 | 比喻还是类比?

专题 | 比喻还是类比?

-

专题 | 发现文本缝隙 探究“史蕴诗心”

专题 | 发现文本缝隙 探究“史蕴诗心”

登录

登录