目录

快速导航-

视点 | 新技术之于智慧教育的洞察

视点 | 新技术之于智慧教育的洞察

-

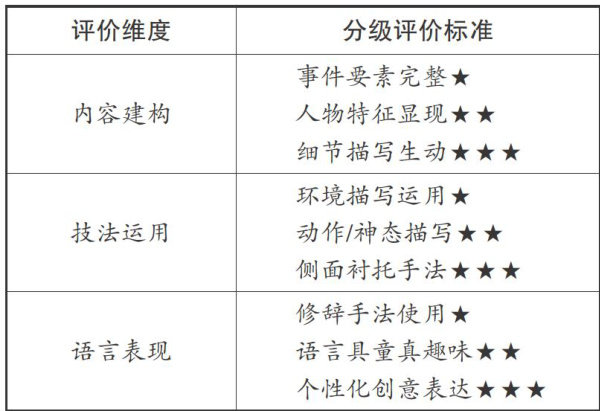

专题 | 小学语文“教一学一评”一体化的层级进阶实践

专题 | 小学语文“教一学一评”一体化的层级进阶实践

-

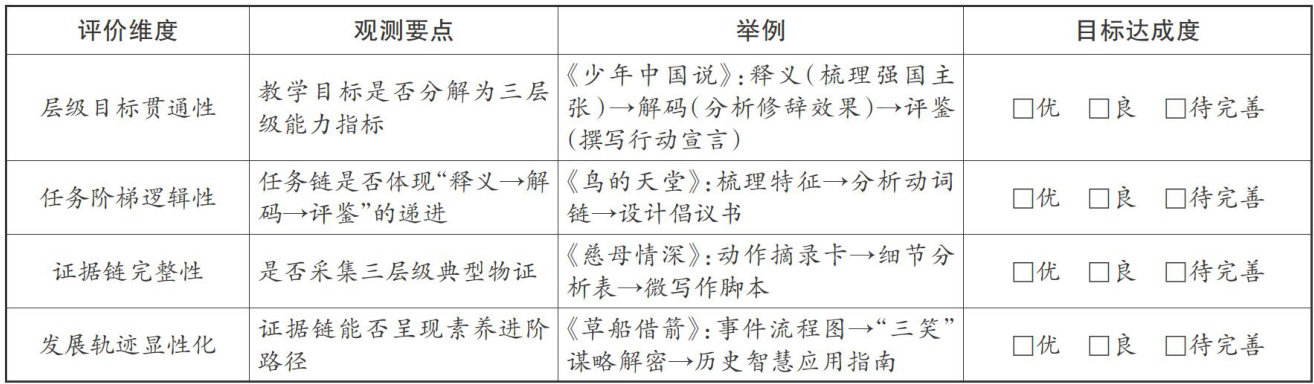

专题 | 层级进阶·循证评价:小学语文“教一学一评”一体化追求的新理路

专题 | 层级进阶·循证评价:小学语文“教一学一评”一体化追求的新理路

-

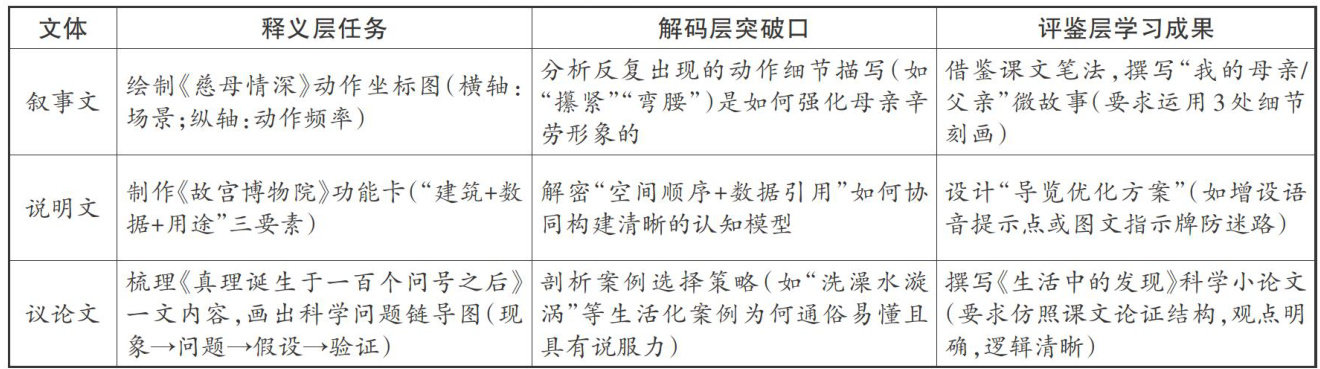

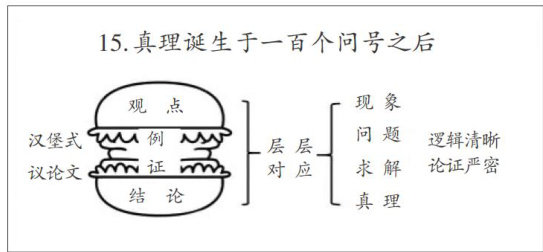

专题 | 在多类文体教学中探寻“教一学一评”一体化的内在逻辑和实践策略

专题 | 在多类文体教学中探寻“教一学一评”一体化的内在逻辑和实践策略

-

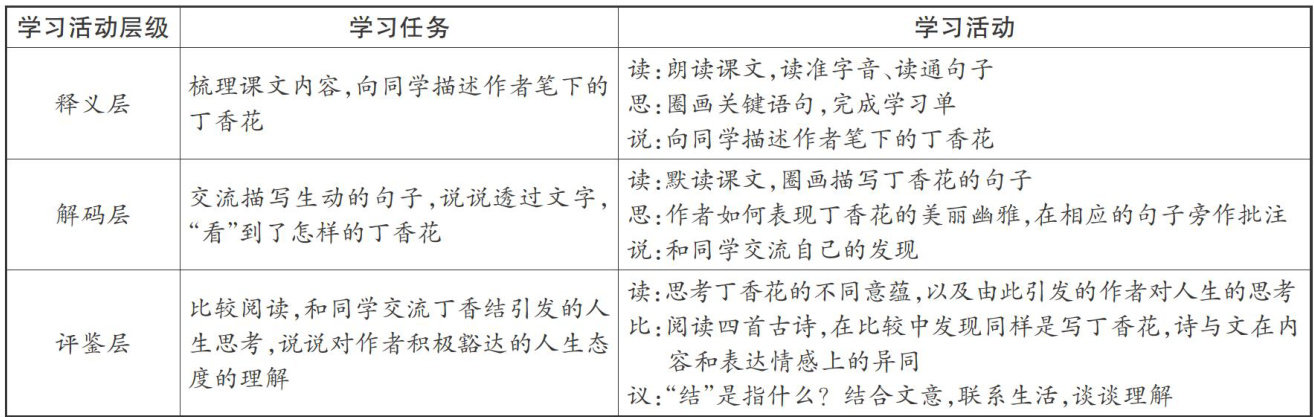

专题 | 小学语文“教一学一评”一体化实践路径

专题 | 小学语文“教一学一评”一体化实践路径

-

专题 | 基于三层级阅读教学理论的小学语文“教一学一评”一体化实践思考

专题 | 基于三层级阅读教学理论的小学语文“教一学一评”一体化实践思考

-

弘扬教育家精神 勇担新时代使命 | 在科学沃土上践行教育家精神

弘扬教育家精神 勇担新时代使命 | 在科学沃土上践行教育家精神

-

课程与教学 | 语文课堂如何发展学生的“个体语言经验”

课程与教学 | 语文课堂如何发展学生的“个体语言经验”

-

课程与教学 | 小学语文“以境润心”的教学主张与实践

课程与教学 | 小学语文“以境润心”的教学主张与实践

-

课程与教学 | 让素养落地:小学数学教材解读的三重视角

课程与教学 | 让素养落地:小学数学教材解读的三重视角

-

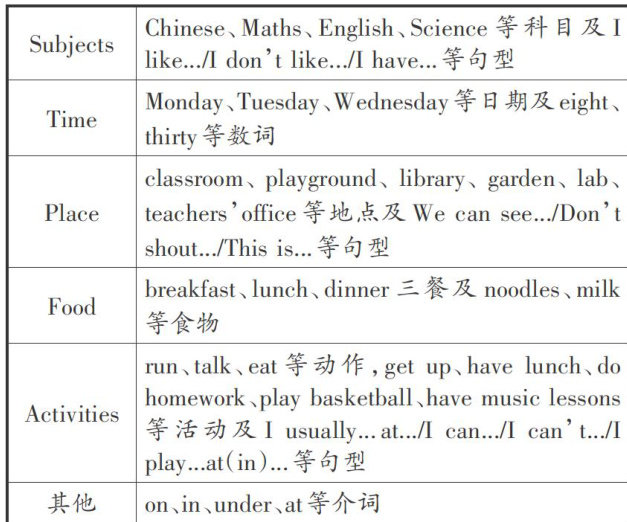

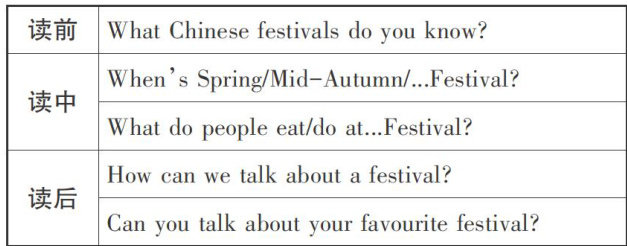

课程与教学 | 结构化视角下小学英语综合实践活动的实施策略

课程与教学 | 结构化视角下小学英语综合实践活动的实施策略

-

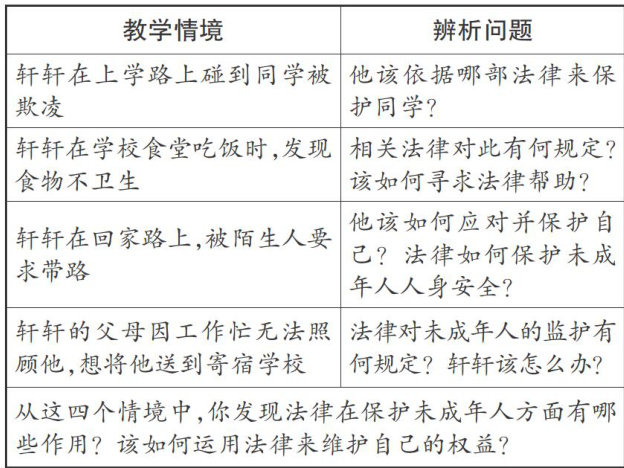

课程与教学 | 辨析学习:小学生法治观念培育的有效方式

课程与教学 | 辨析学习:小学生法治观念培育的有效方式

-

课程与教学 | 三阶四维:小学健康教育数智化模式的建构与应用

课程与教学 | 三阶四维:小学健康教育数智化模式的建构与应用

-

课程与教学 | 从新教材到新课堂: 一年级唱游教学的实践探究

课程与教学 | 从新教材到新课堂: 一年级唱游教学的实践探究

-

课程与教学 | 以联脑思辨促综合实践活动合作学习

课程与教学 | 以联脑思辨促综合实践活动合作学习

-

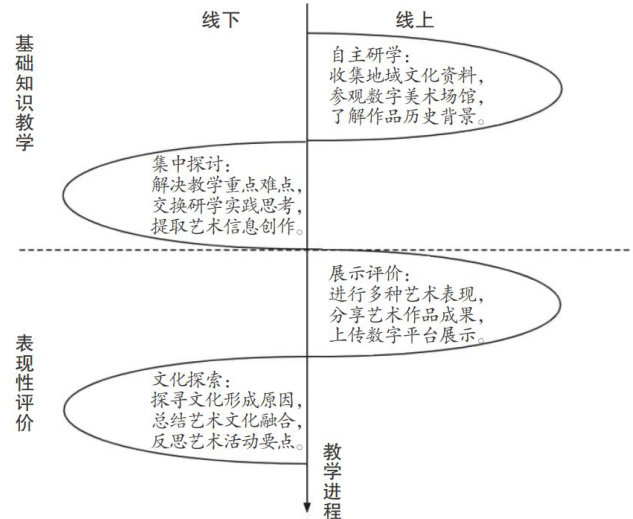

“教海探航”优秀征文选登 | 双线融合下小学美术全纳性美育浸润课堂的建构

“教海探航”优秀征文选登 | 双线融合下小学美术全纳性美育浸润课堂的建构

-

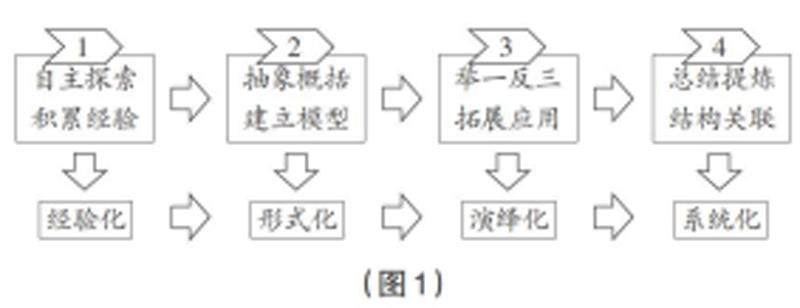

“教海探航”优秀征文选登 | 搭建支架:小学生数学思维生长的路径探索

“教海探航”优秀征文选登 | 搭建支架:小学生数学思维生长的路径探索

-

名师课堂 | “国数课”创新实践:用数学讲好抗战故事

名师课堂 | “国数课”创新实践:用数学讲好抗战故事

-

教学设计 | 从语言品析到文化体认

教学设计 | 从语言品析到文化体认

-

教学设计 | 符号意识生长: 从“数不完”到“算得清”的思维破茧

教学设计 | 符号意识生长: 从“数不完”到“算得清”的思维破茧

-

教学设计 | 引导学生在问题解决中培养模型意识

教学设计 | 引导学生在问题解决中培养模型意识

-

观点参考 | 童诗读写:赋能儿童诗意成长的行动探索

观点参考 | 童诗读写:赋能儿童诗意成长的行动探索

-

观点参考 | 比较阅读法在寓言教学中的运用策略

观点参考 | 比较阅读法在寓言教学中的运用策略

-

观点参考 | 多维度推进低年段语文跨学科学习

观点参考 | 多维度推进低年段语文跨学科学习

-

观点参考 | 将财商教育融入小学数学教学的几点思考

观点参考 | 将财商教育融入小学数学教学的几点思考

-

观点参考 | 小学数学教学中学生模型意识的培养

观点参考 | 小学数学教学中学生模型意识的培养

-

观点参考 | 英语教学中问题设计的要点

观点参考 | 英语教学中问题设计的要点

-

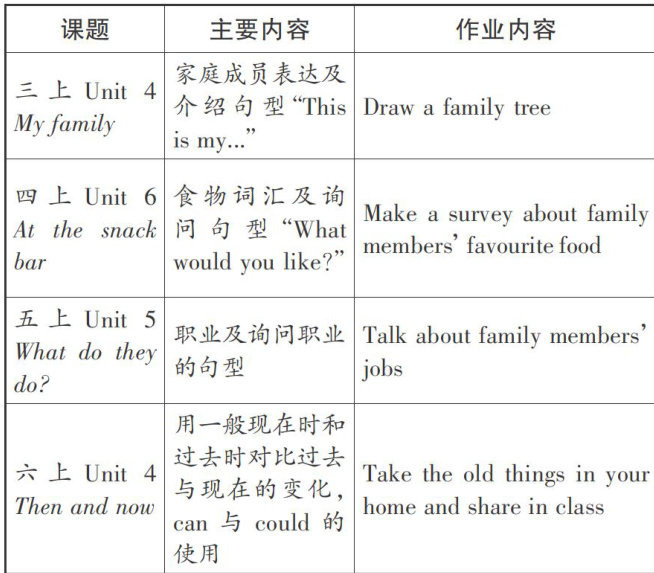

观点参考 | 小学英语实践性作业设计的五个“注重”

观点参考 | 小学英语实践性作业设计的五个“注重”

-

观点参考 | 在英语跨学科教学中彰显学科本位

观点参考 | 在英语跨学科教学中彰显学科本位

过往期刊

更多-

江苏教育

2025年22期 -

江苏教育

2025年21期 -

江苏教育

2025年20期 -

江苏教育

2025年19期 -

江苏教育

2025年18期 -

江苏教育

2025年17期 -

江苏教育

2025年16期 -

江苏教育

2025年15期 -

江苏教育

2025年14期 -

江苏教育

2025年13期 -

江苏教育

2025年12期 -

江苏教育

2025年11期 -

江苏教育

2025年10期 -

江苏教育

2025年09期 -

江苏教育

2025年08期 -

江苏教育

2025年07期 -

江苏教育

2025年06期 -

江苏教育

2025年05期 -

江苏教育

2025年04期 -

江苏教育

2025年03期 -

江苏教育

2025年02期 -

江苏教育

2025年01期

登录

登录