- 全部分类/

- 教育研究/

- 教育研究与评论

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

讲堂 | 科技创新,中小学科学教育何为?

讲堂 | 科技创新,中小学科学教育何为?

-

关注 | 关于推进语文教材现代化建设进程的思考

关注 | 关于推进语文教材现代化建设进程的思考

-

关注 | 关于小学数学教材研究的研究

关注 | 关于小学数学教材研究的研究

-

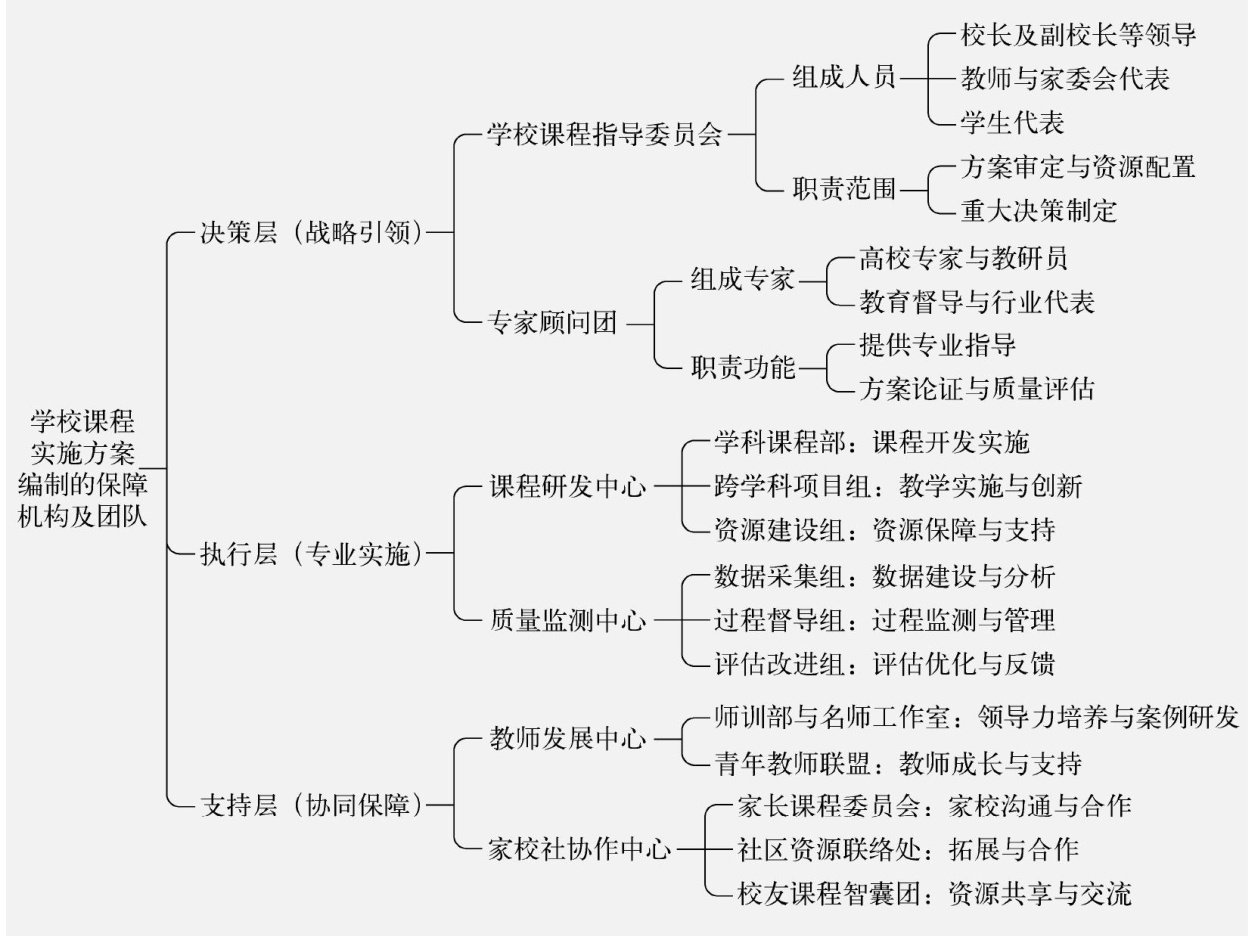

论衡 | 分布式领导机制下的学校课程实施方案编制

论衡 | 分布式领导机制下的学校课程实施方案编制

-

论衡 | 立美教育视域下的生物学美育浸润探索

论衡 | 立美教育视域下的生物学美育浸润探索

-

论衡 | 教师专业发展的“集群”样态

论衡 | 教师专业发展的“集群”样态

-

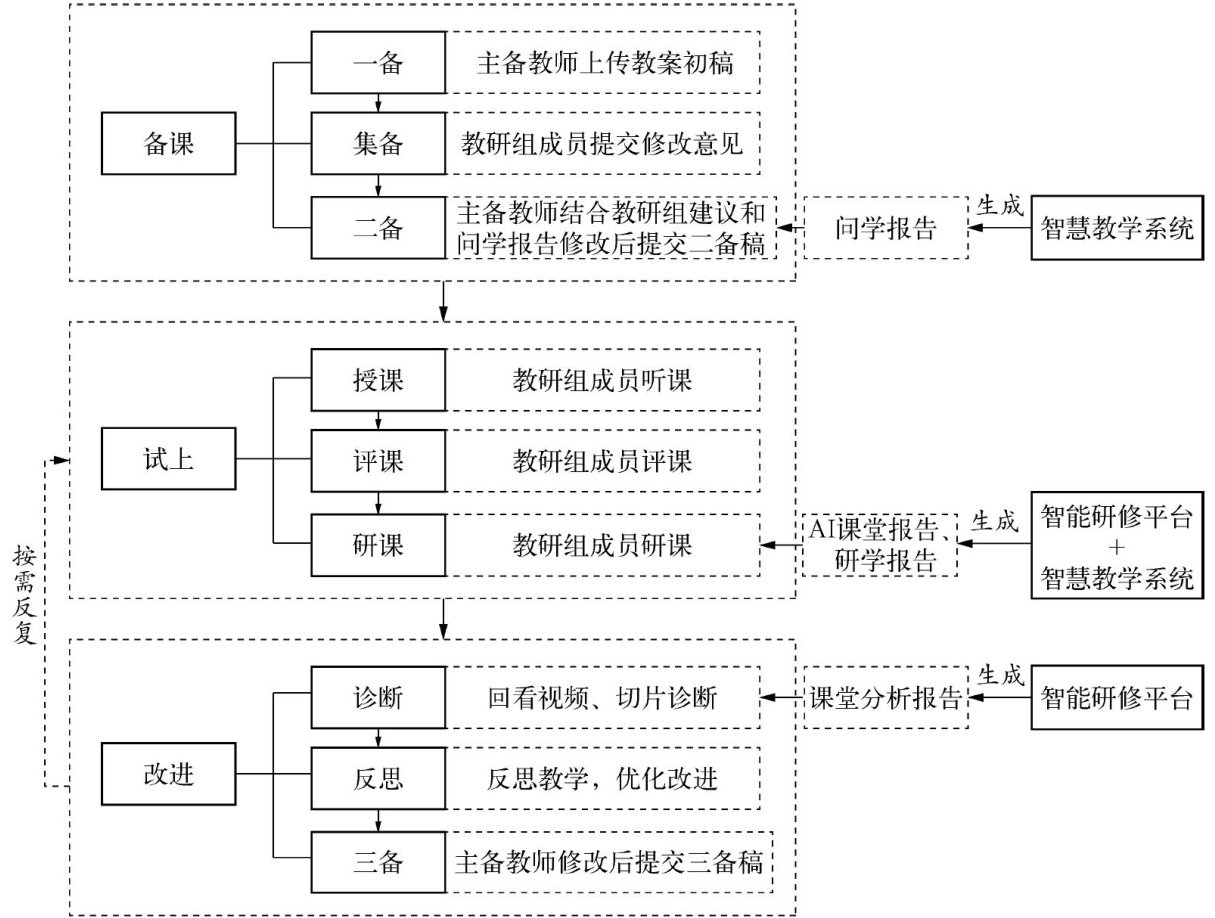

论衡 | 智能平台赋能的校本研修实践

论衡 | 智能平台赋能的校本研修实践

-

论衡 | 信息化平台助推“个性化指导”课后服务新模式

论衡 | 信息化平台助推“个性化指导”课后服务新模式

-

论衡 | 卓越教师自我发展的深度践行

论衡 | 卓越教师自我发展的深度践行

-

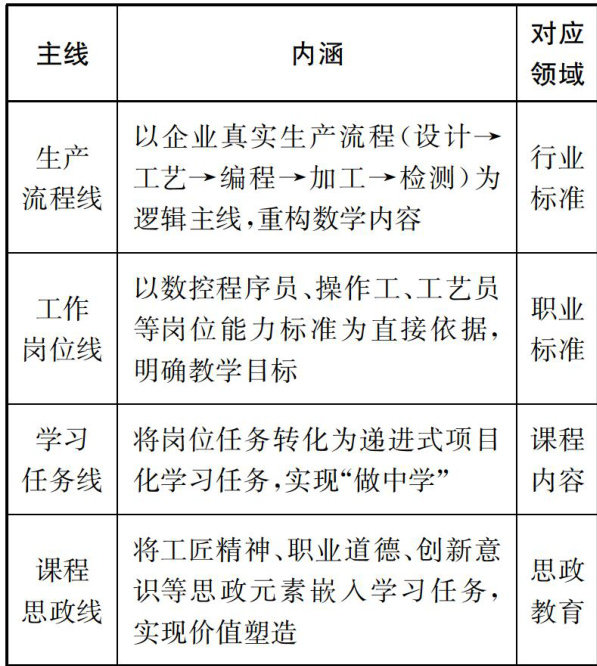

论衡 | 中职数控加工教学的“四线融合”探索

论衡 | 中职数控加工教学的“四线融合”探索

-

情境 | 贴着“愿望”读故事

情境 | 贴着“愿望”读故事

-

情境 | 活泼泼的课间,看得见的生长

情境 | 活泼泼的课间,看得见的生长

-

情境 | 多彩的树叶

情境 | 多彩的树叶

-

情境 | 传统文化视域下的“三韵"特色课程

情境 | 传统文化视域下的“三韵"特色课程

-

情境 | “家乡文化的视觉传达设计”美术项目化学习实践

情境 | “家乡文化的视觉传达设计”美术项目化学习实践

-

情境 | 红色资源进校园的校本探索

情境 | 红色资源进校园的校本探索

-

情境 | 高中生理想信念教育的实践探索

情境 | 高中生理想信念教育的实践探索

-

视野 | 以课程为基石,筑牢“减负提质"的育人主阵地

视野 | 以课程为基石,筑牢“减负提质"的育人主阵地

-

视野 | 回归教育本真的智慧探索

视野 | 回归教育本真的智慧探索

-

视野 | 从理论建构到实践寻路

视野 | 从理论建构到实践寻路

登录

登录