目录

快速导航-

卷首论语 | 数字化时代下的劳动课程创新实践

卷首论语 | 数字化时代下的劳动课程创新实践

-

专题聚焦 | 小学劳动校本课程的构建逻辑与协同实施

专题聚焦 | 小学劳动校本课程的构建逻辑与协同实施

-

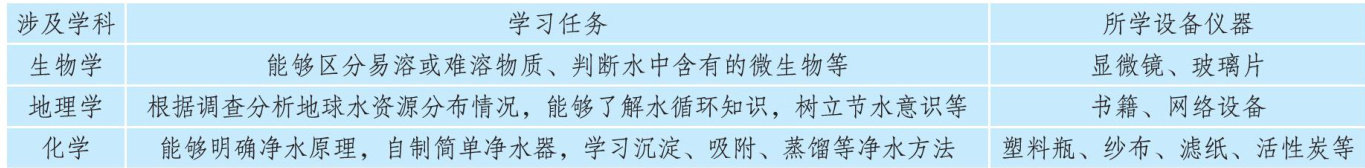

专题聚焦 | 基于项目式学习的初中劳动教育教学模式探索

专题聚焦 | 基于项目式学习的初中劳动教育教学模式探索

-

专题聚焦 | 数字化赋能浸润中草药文化的小学劳动教育实践

专题聚焦 | 数字化赋能浸润中草药文化的小学劳动教育实践

-

理论导航 | 促进科学家精神培育的高中生物学大单元教学研究

理论导航 | 促进科学家精神培育的高中生物学大单元教学研究

-

理论导航 | 要素主义视域下高中物理实验的大单元教学研究

理论导航 | 要素主义视域下高中物理实验的大单元教学研究

-

名师讲堂 | 小学数学课堂中传统文化渗透的艺术

名师讲堂 | 小学数学课堂中传统文化渗透的艺术

-

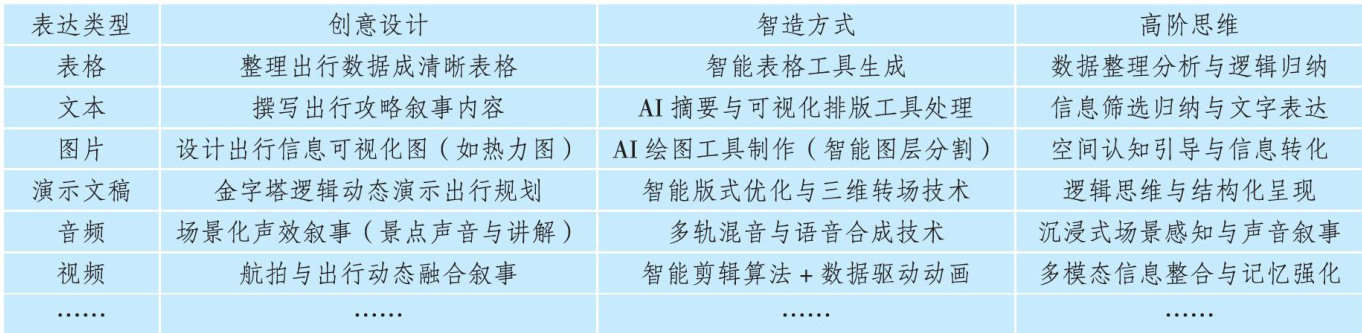

课程教学 | 创意+智造:小学信息科技教学的路径探索

课程教学 | 创意+智造:小学信息科技教学的路径探索

-

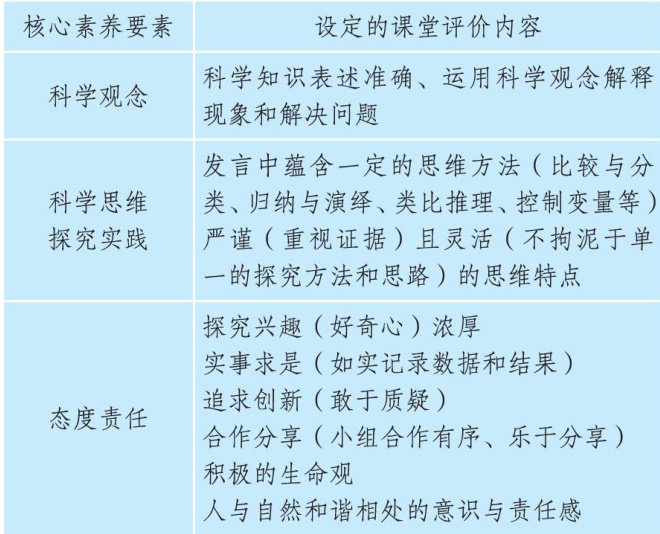

课程教学 | 呵护科学好奇心 提升探究实践原动力

课程教学 | 呵护科学好奇心 提升探究实践原动力

-

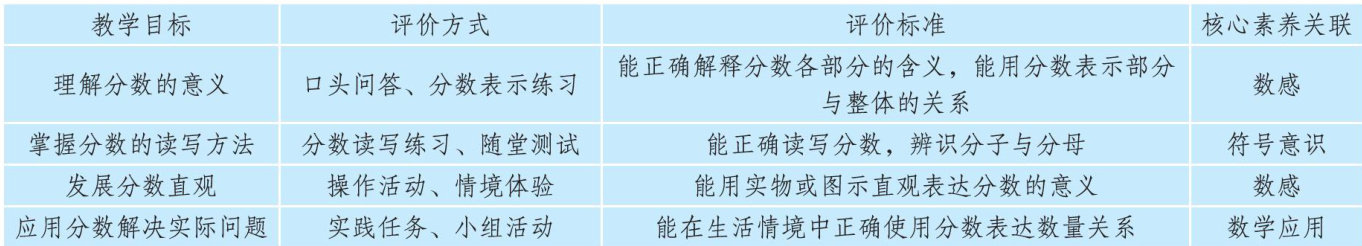

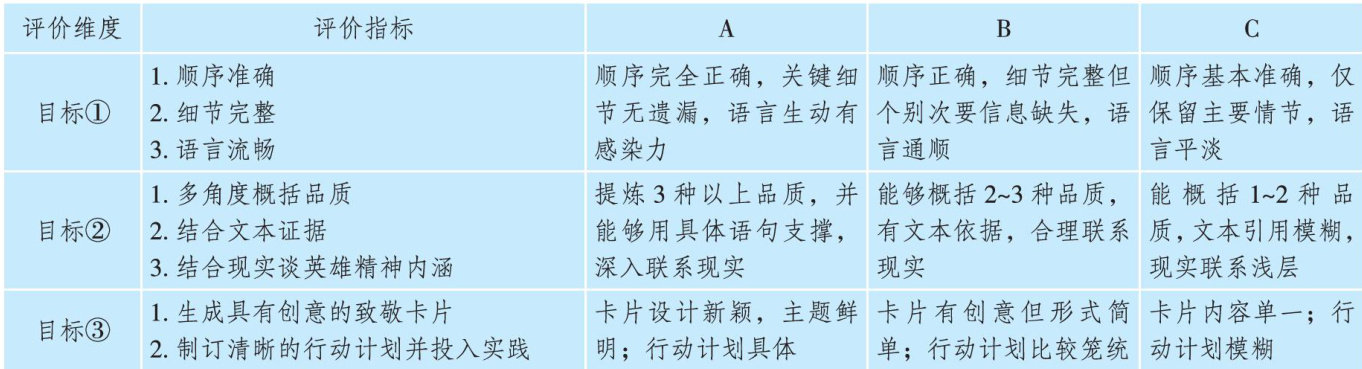

课程教学 | 小学数学课堂“教学评一体化”构建策略探析

课程教学 | 小学数学课堂“教学评一体化”构建策略探析

-

课程教学 | 小学数学教学中项目化学习的设计及实施

课程教学 | 小学数学教学中项目化学习的设计及实施

-

课程教学 | 小学语文阅读教学高效课堂的多维构建

课程教学 | 小学语文阅读教学高效课堂的多维构建

-

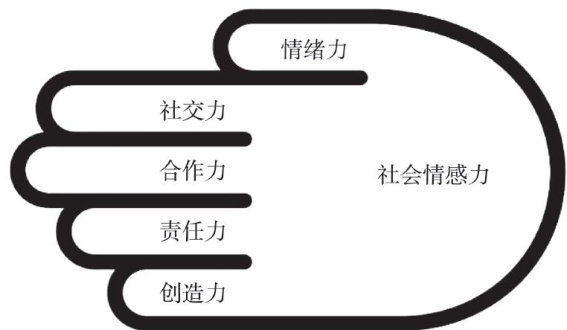

课程教学 | “双新”理念下社会情感能力融入初中语文教学的实践

课程教学 | “双新”理念下社会情感能力融入初中语文教学的实践

-

课程教学 | 诗意栖居:高中语文课堂诗意化教学探微

课程教学 | 诗意栖居:高中语文课堂诗意化教学探微

-

热点透视 | 偏远山区中小学音乐教育的现实挑战与协同应对策略例析

热点透视 | 偏远山区中小学音乐教育的现实挑战与协同应对策略例析

-

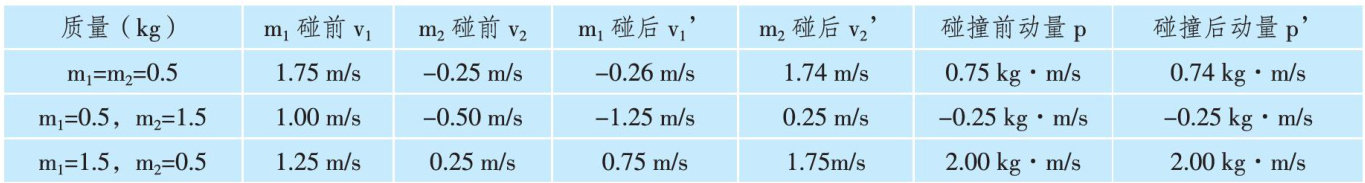

热点透视 | DeepSeek与仿真实验赋能高中物理探究式学习

热点透视 | DeepSeek与仿真实验赋能高中物理探究式学习

-

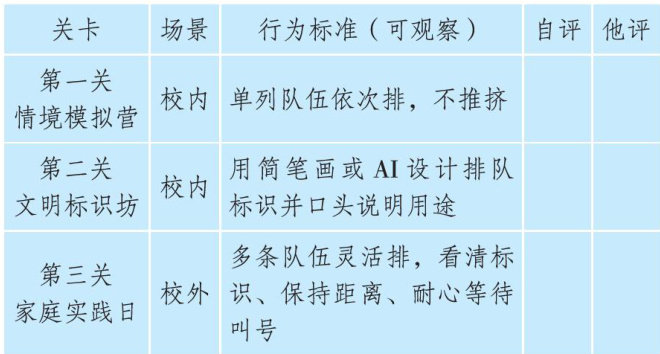

学科素养 | 小学低年级法治教育主题项目式学习设计实践

学科素养 | 小学低年级法治教育主题项目式学习设计实践

-

学科素养 | 小学英语情景体验式教学案例探究

学科素养 | 小学英语情景体验式教学案例探究

-

学科素养 | “字母表示数”教学中符号化思维的培养路径

学科素养 | “字母表示数”教学中符号化思维的培养路径

-

学科素养 | 寓教于乐:游戏教学法助力小学美术核心素养提升

学科素养 | 寓教于乐:游戏教学法助力小学美术核心素养提升

-

学科素养 | 图像学习:发展学生的美术语言

学科素养 | 图像学习:发展学生的美术语言

-

学科素养 | 落实核心素养 推进大单元教学

学科素养 | 落实核心素养 推进大单元教学

-

学科素养 | 基于项目式学习的初中化学跨学科实践活动设计与实施

学科素养 | 基于项目式学习的初中化学跨学科实践活动设计与实施

-

学科素养 | 史料实证素养下初中历史教材插图运用例析

学科素养 | 史料实证素养下初中历史教材插图运用例析

-

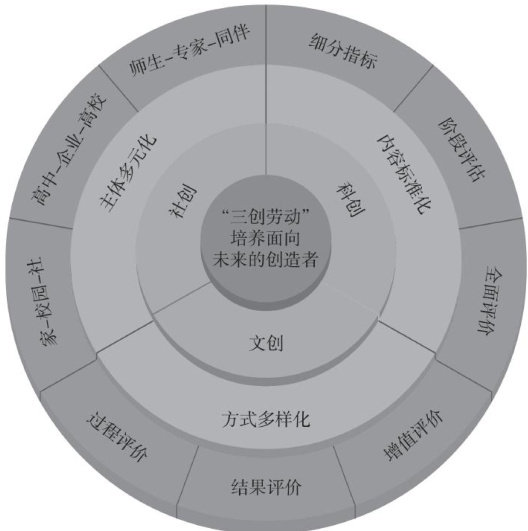

校本探索 | 新时代普通高中创造性劳动素养评价的探索与实践

校本探索 | 新时代普通高中创造性劳动素养评价的探索与实践

-

校本探索 | 大思政视域下的小学跨学科爱育课程开发校本实践

校本探索 | 大思政视域下的小学跨学科爱育课程开发校本实践

-

校本探索 | 立足“乡情”开展小学研学活动的校本实践

校本探索 | 立足“乡情”开展小学研学活动的校本实践

-

校本探索 | 境脉美育:在小学美术主题式教学中实现“美感体验”

校本探索 | 境脉美育:在小学美术主题式教学中实现“美感体验”

-

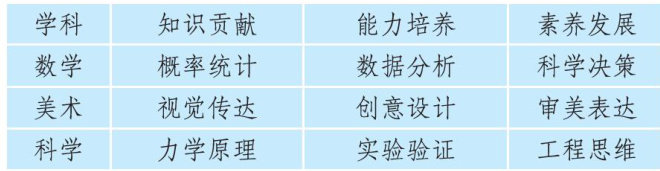

校本探索 | 以器载道,以扇育人:漆扇制作的传统文化跨学科项目实践

校本探索 | 以器载道,以扇育人:漆扇制作的传统文化跨学科项目实践

-

校本探索 | 大美育观视角下学校美育浸润的创新发展

校本探索 | 大美育观视角下学校美育浸润的创新发展

-

特色样态 | 基于智慧教育平台的小学语文双师课堂教学模式创新实践

特色样态 | 基于智慧教育平台的小学语文双师课堂教学模式创新实践

-

特色样态 | 自主·合作·探究:“I-P-E”模式语文趣味课堂的建构与实践

特色样态 | 自主·合作·探究:“I-P-E”模式语文趣味课堂的建构与实践

-

特色样态 | 小学劳动教育跨学科融合的实践探索

特色样态 | 小学劳动教育跨学科融合的实践探索

-

特色样态 | 跨学科视域下的小学综合实践活动课程探究

特色样态 | 跨学科视域下的小学综合实践活动课程探究

-

特色样态 | 教育戏剧提升小学歌唱情感表现力实践例析

特色样态 | 教育戏剧提升小学歌唱情感表现力实践例析

-

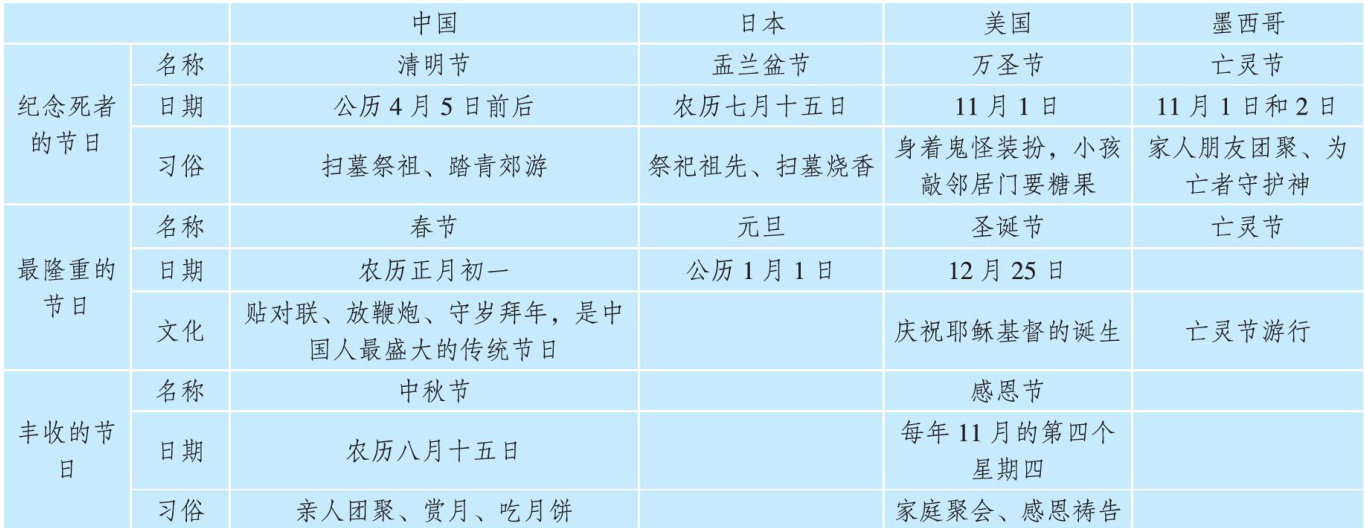

教悟思考 | 在高中英语阅读教学中培养学生的文化意识

教悟思考 | 在高中英语阅读教学中培养学生的文化意识

-

教悟思考 | 初中英语课堂教学中学困生的转化探究

教悟思考 | 初中英语课堂教学中学困生的转化探究

-

教悟思考 | 审辨式教学:在道德与法治教学中培养学生批判性思维

教悟思考 | 审辨式教学:在道德与法治教学中培养学生批判性思维

-

教悟思考 | 巧用“阅读链接”,实现课堂内外阅读联通

教悟思考 | 巧用“阅读链接”,实现课堂内外阅读联通

-

教悟思考 | 小学语文中高年级仿写教学的优化策略

教悟思考 | 小学语文中高年级仿写教学的优化策略

-

教悟思考 | 小学阅读教学学习进阶的实践思考

教悟思考 | 小学阅读教学学习进阶的实践思考

过往期刊

更多-

中小学班主任

2025年20期 -

中小学班主任

2025年19期 -

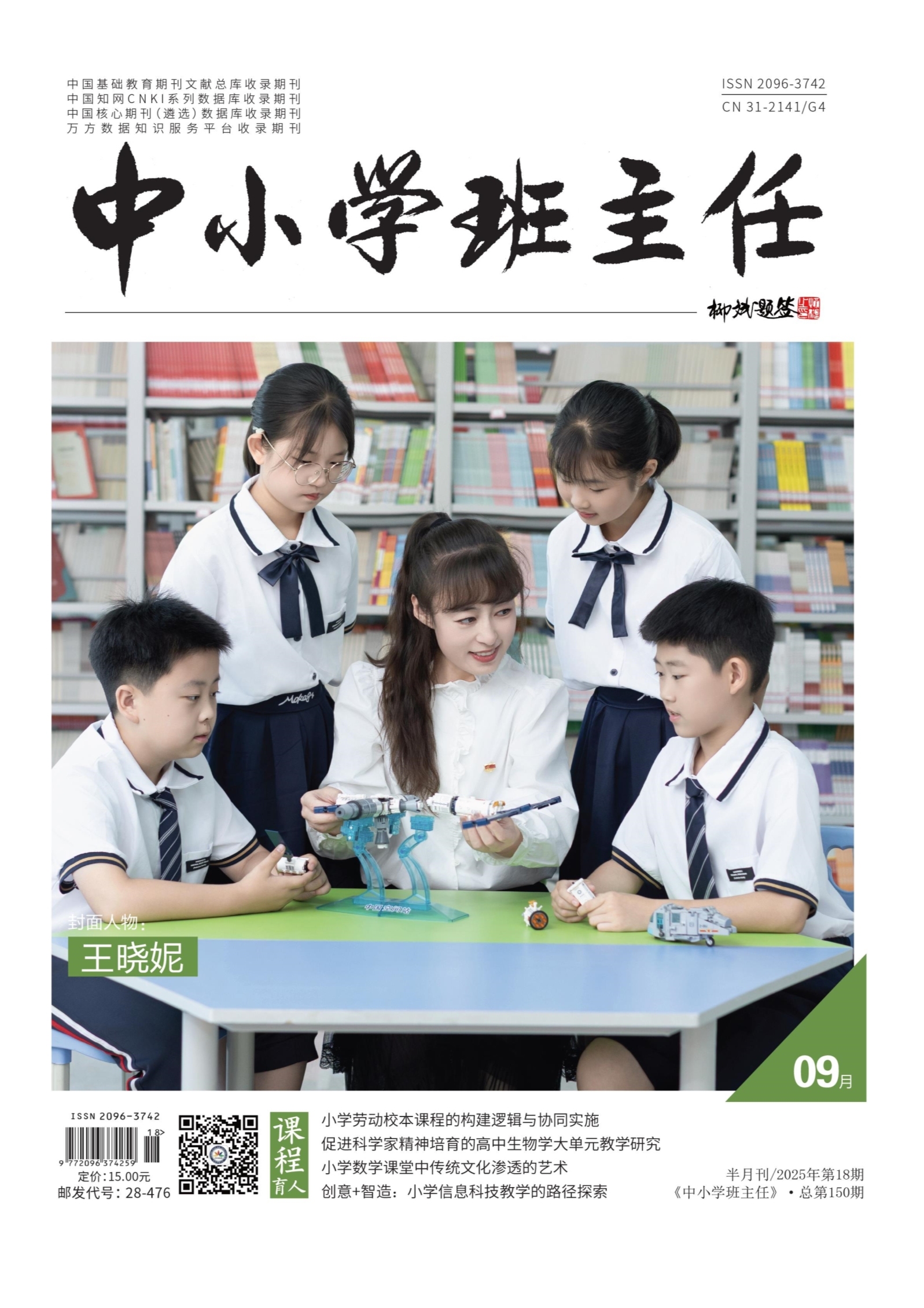

中小学班主任

2025年18期 -

中小学班主任

2025年17期 -

中小学班主任

2025年16期 -

中小学班主任

2025年15期 -

中小学班主任

2025年14期 -

中小学班主任

2025年13期 -

中小学班主任

2025年12期 -

中小学班主任

2025年11期 -

中小学班主任

2025年10期 -

中小学班主任

2025年09期 -

中小学班主任

2025年08期 -

中小学班主任

2025年07期 -

中小学班主任

2025年06期 -

中小学班主任

2025年05期 -

中小学班主任

2025年04期 -

中小学班主任

2025年03期 -

中小学班主任

2025年02期 -

中小学班主任

2025年01期

登录

登录