目录

快速导航-

卷首 | 让学生学会掌控自己的人生

卷首 | 让学生学会掌控自己的人生

-

学术空间 | 阅读参与理论视角下农村留守儿童心理健康的支持策略

学术空间 | 阅读参与理论视角下农村留守儿童心理健康的支持策略

-

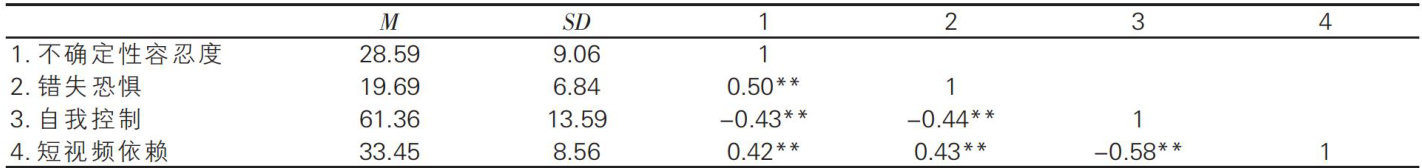

研究实践 | 不确定性容忍度与中学生短视频依赖的关系:错失恐惧和自我控制的链式中介作用

研究实践 | 不确定性容忍度与中学生短视频依赖的关系:错失恐惧和自我控制的链式中介作用

-

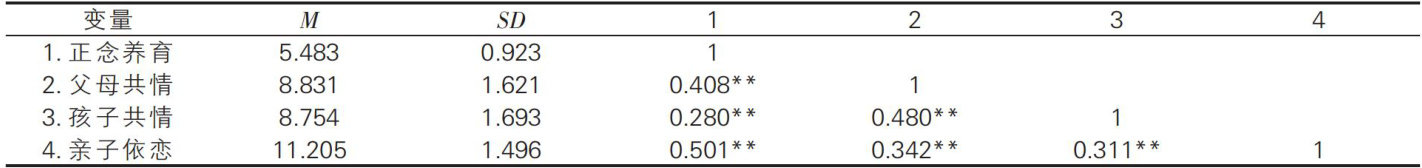

研究实践 | 正念养育倾向与初中生亲子依恋的关系:共情的链式中介作用

研究实践 | 正念养育倾向与初中生亲子依恋的关系:共情的链式中介作用

-

课程思考 | 高中心理课教学中情境创设存在的问题及应对策略

课程思考 | 高中心理课教学中情境创设存在的问题及应对策略

-

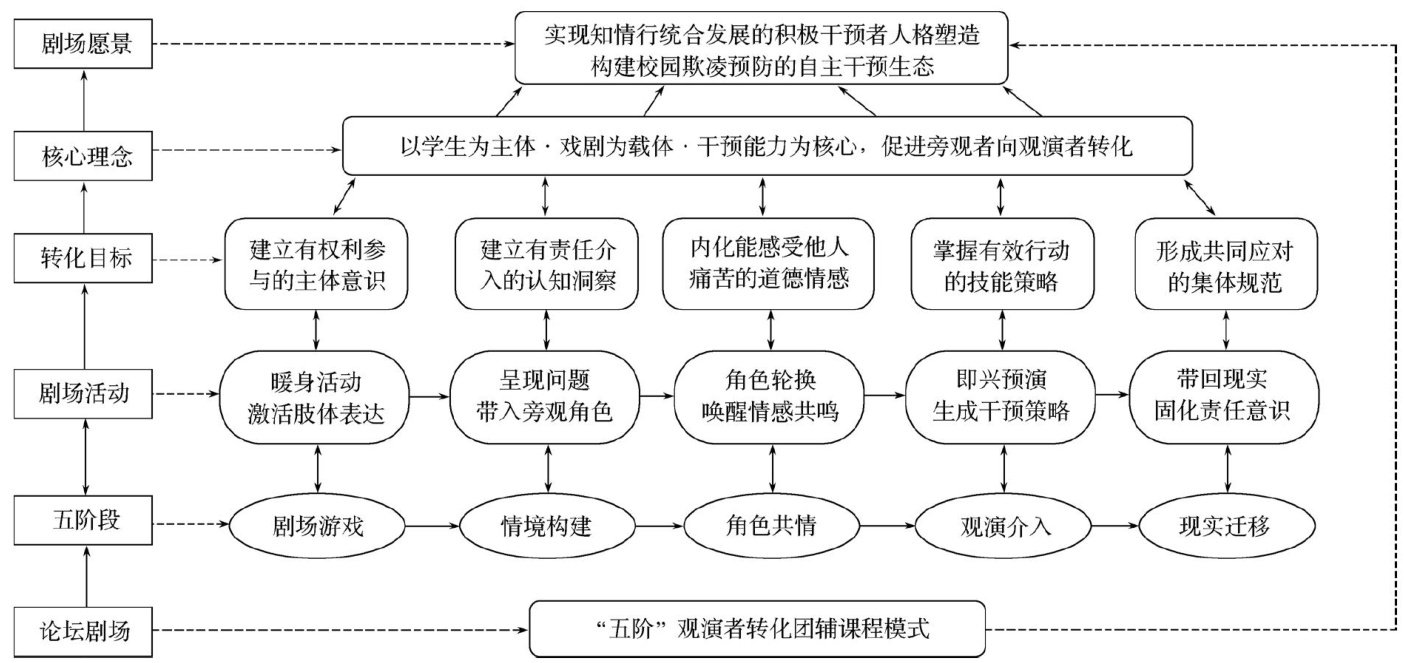

课程思考 | 从“旁观者”到“观演者”

课程思考 | 从“旁观者”到“观演者”

-

活动设计 | 不做揉纸团的人

活动设计 | 不做揉纸团的人

-

活动设计 | 内卷风云之何以破万“卷”

活动设计 | 内卷风云之何以破万“卷”

-

活动设计 | 博格特变身计划

活动设计 | 博格特变身计划

-

活动设计 | 守住你的半场,应对人际“刺痛”

活动设计 | 守住你的半场,应对人际“刺痛”

-

校园心理剧 | 心跳监测仪

校园心理剧 | 心跳监测仪

-

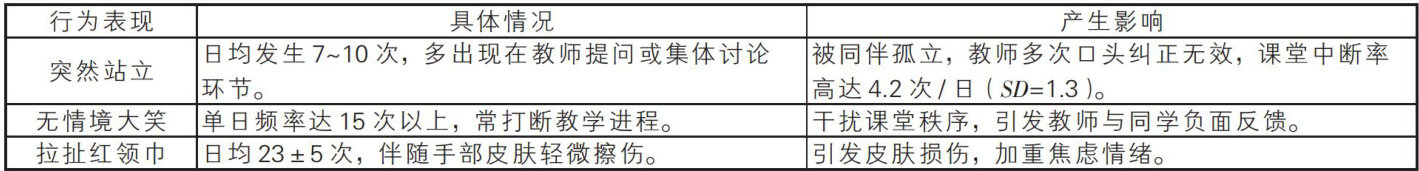

辅导个案 | 从封闭到联结:ASD儿童生态化干预的实践探索

辅导个案 | 从封闭到联结:ASD儿童生态化干预的实践探索

-

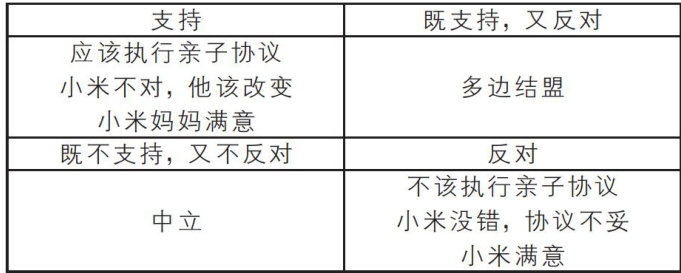

辅导个案 | 亲子协约管不住手机沉迷

辅导个案 | 亲子协约管不住手机沉迷

-

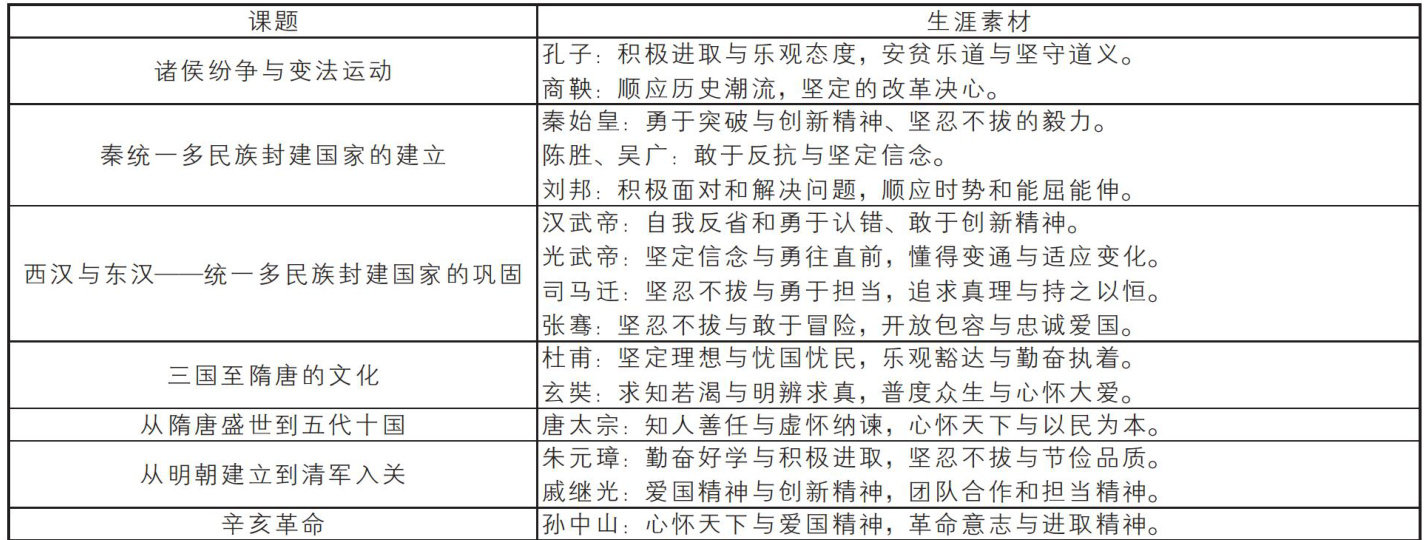

生涯教育 | 高中历史教学融合生涯教育的路径构建

生涯教育 | 高中历史教学融合生涯教育的路径构建

-

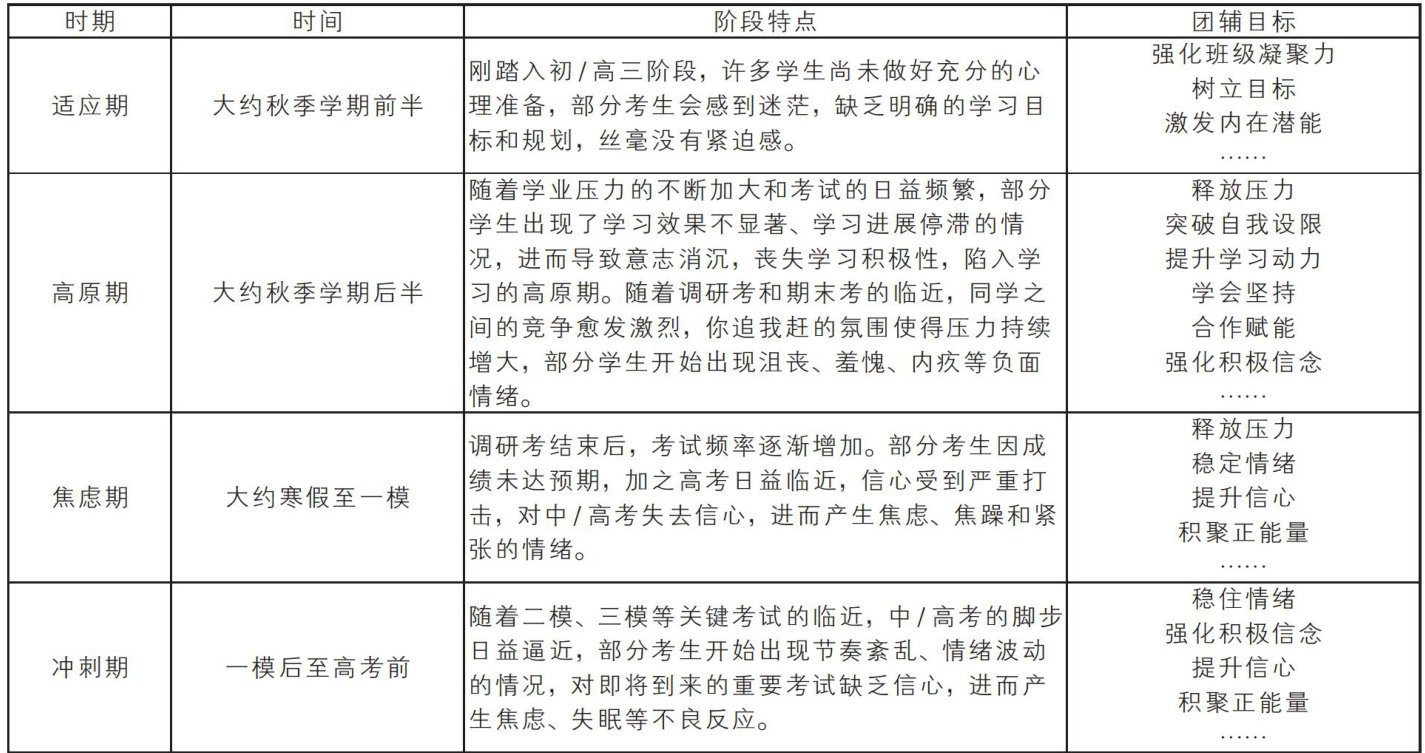

一线快递 | 团体心理辅导在中学毕业班学生心理调适中的运用

一线快递 | 团体心理辅导在中学毕业班学生心理调适中的运用

-

一线快递 | 高中学校心理筛查中存在的问题及应对策略

一线快递 | 高中学校心理筛查中存在的问题及应对策略

-

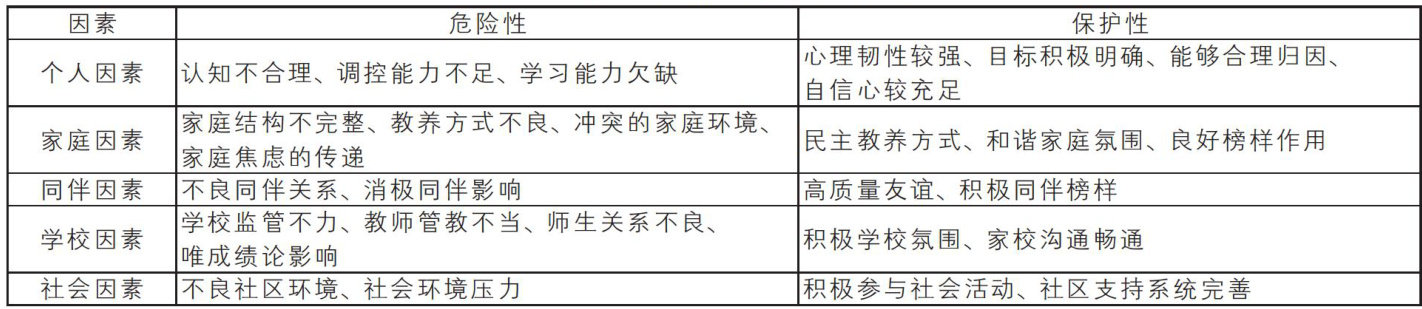

一线快递 | 资源取向理念在缓解初中生焦虑情绪中的应用

一线快递 | 资源取向理念在缓解初中生焦虑情绪中的应用

-

五育并举 | 情感体验对小学生数学学习的影响及教育策略

五育并举 | 情感体验对小学生数学学习的影响及教育策略

-

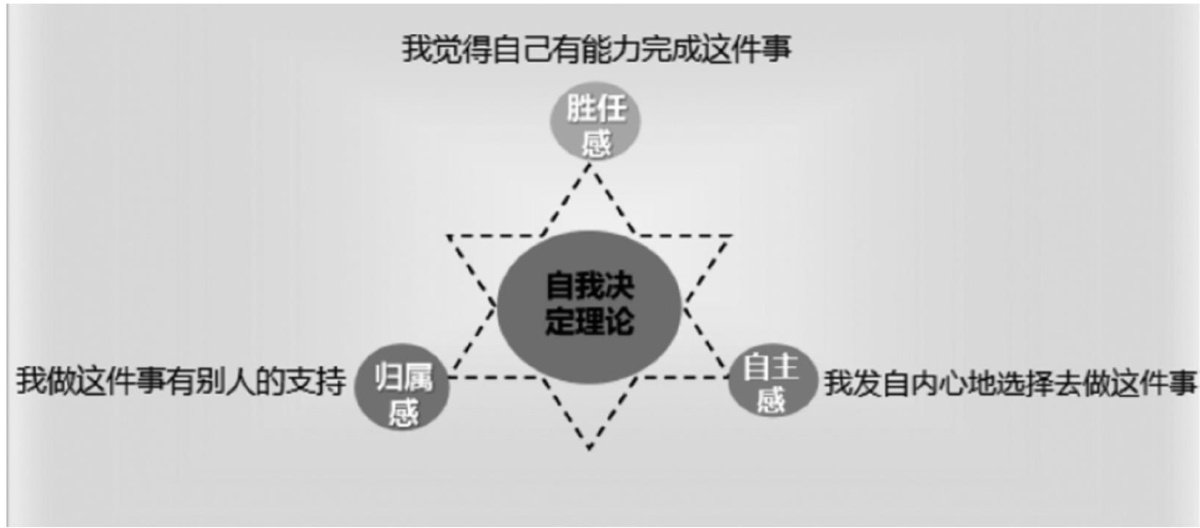

家教心主张 | 做“赋能”型家长,培养孩子的积极品质

家教心主张 | 做“赋能”型家长,培养孩子的积极品质

过往期刊

更多-

中小学心理健康教育

2025年33期 -

中小学心理健康教育

2025年32期 -

中小学心理健康教育

2025年31期 -

中小学心理健康教育

2025年30期 -

中小学心理健康教育

2025年29期 -

中小学心理健康教育

2025年28期 -

中小学心理健康教育

2025年27期 -

中小学心理健康教育

2025年26期 -

中小学心理健康教育

2025年25期 -

中小学心理健康教育

2025年24期 -

中小学心理健康教育

2025年23期 -

中小学心理健康教育

2025年22期 -

中小学心理健康教育

2025年21期 -

中小学心理健康教育

2025年20期 -

中小学心理健康教育

2025年19期 -

中小学心理健康教育

2025年18期 -

中小学心理健康教育

2025年17期 -

中小学心理健康教育

2025年16期 -

中小学心理健康教育

2025年15期 -

中小学心理健康教育

2025年14期 -

中小学心理健康教育

2025年13期 -

中小学心理健康教育

2025年12期 -

中小学心理健康教育

2025年11期 -

中小学心理健康教育

2025年10期 -

中小学心理健康教育

2025年09期 -

中小学心理健康教育

2025年08期 -

中小学心理健康教育

2025年07期 -

中小学心理健康教育

2025年06期 -

中小学心理健康教育

2025年05期 -

中小学心理健康教育

2025年04期 -

中小学心理健康教育

2025年03期 -

中小学心理健康教育

2025年02期 -

中小学心理健康教育

2025年01期

登录

登录