目录

快速导航-

国际教育研究 | 欧洲七十余年区域协调进程对国际高等教育的启示

国际教育研究 | 欧洲七十余年区域协调进程对国际高等教育的启示

-

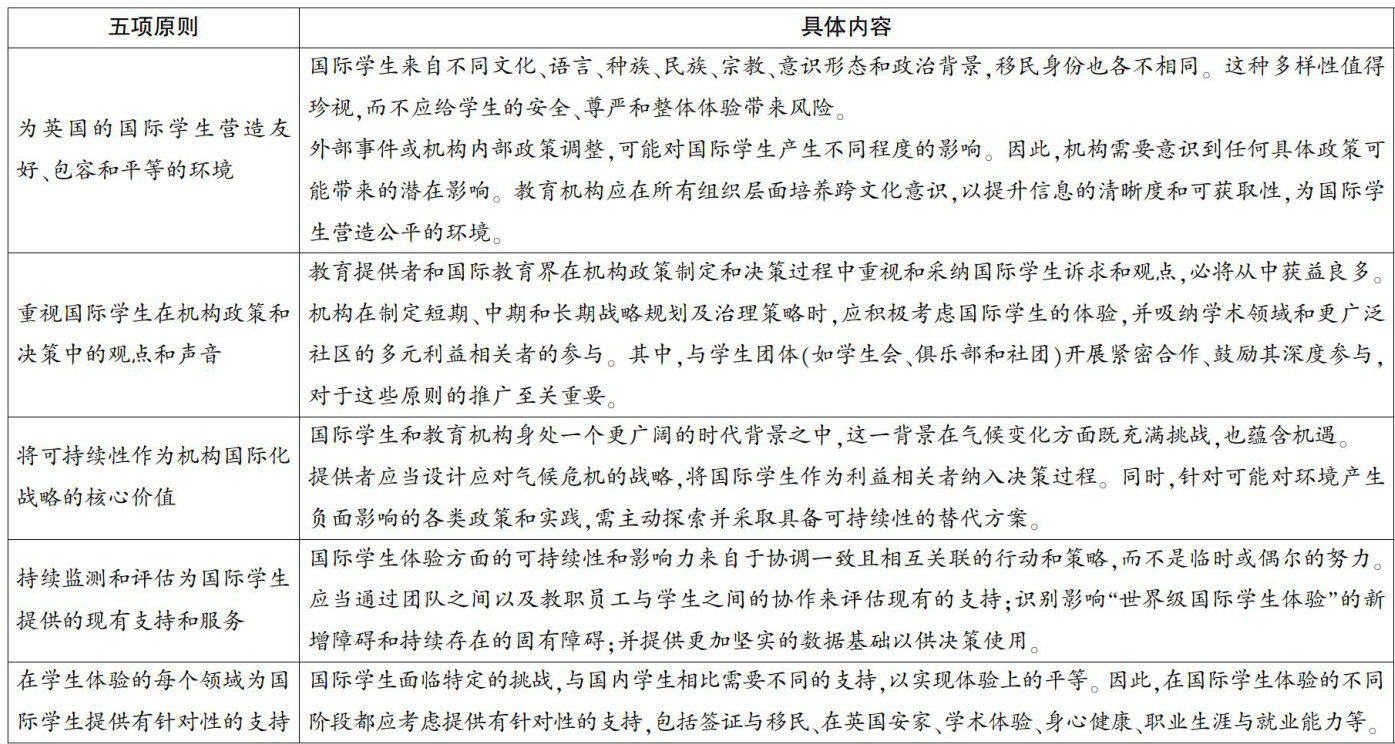

国际教育研究 | 学生的声音:参与式治理视域下国际学生体验优化研究

国际教育研究 | 学生的声音:参与式治理视域下国际学生体验优化研究

-

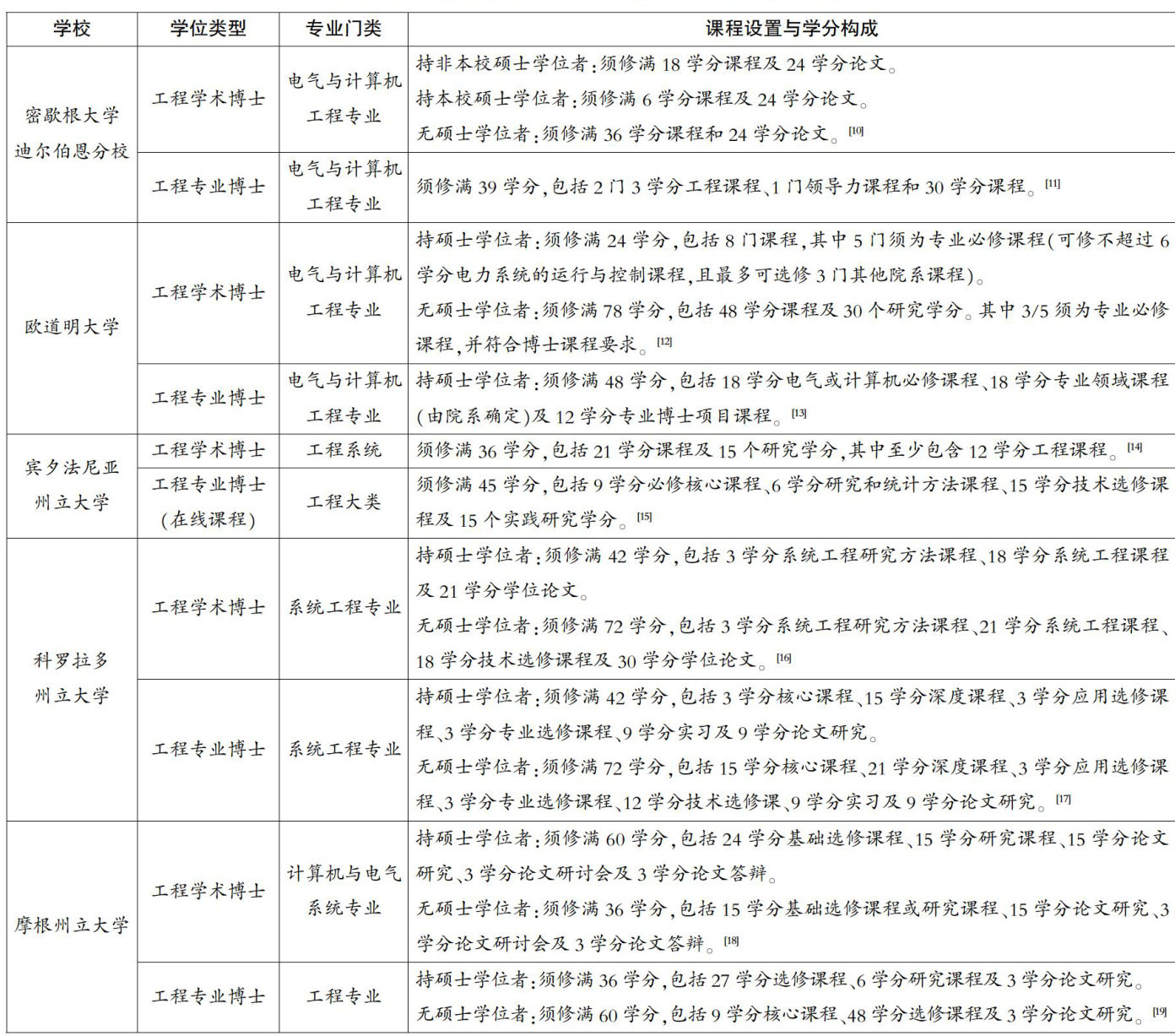

高等教育研究 | 美国工程博士毕业成果评价的主要内容与价值导向

高等教育研究 | 美国工程博士毕业成果评价的主要内容与价值导向

-

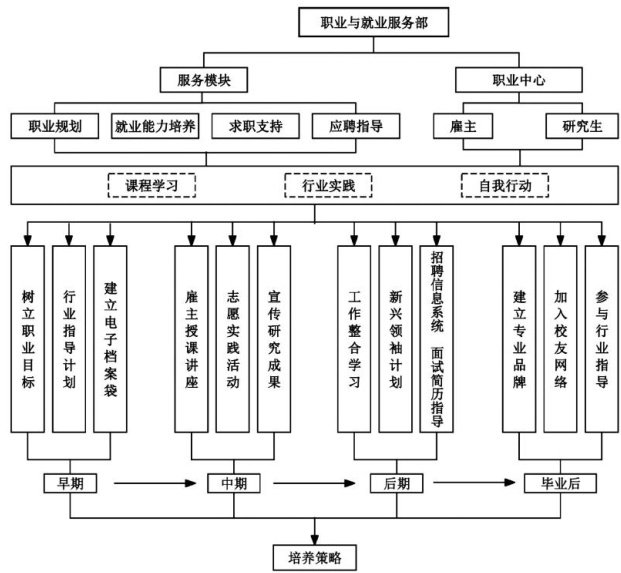

高等教育研究 | 澳大利亚格里菲斯大学研究生就业能力培养研究

高等教育研究 | 澳大利亚格里菲斯大学研究生就业能力培养研究

-

高等教育研究 | 美国大学跨学科研究组织的功能定位、管理机制与启示

高等教育研究 | 美国大学跨学科研究组织的功能定位、管理机制与启示

-

基础教育研究 | 全球本土化视角下核心素养框架的构建机制

基础教育研究 | 全球本土化视角下核心素养框架的构建机制

-

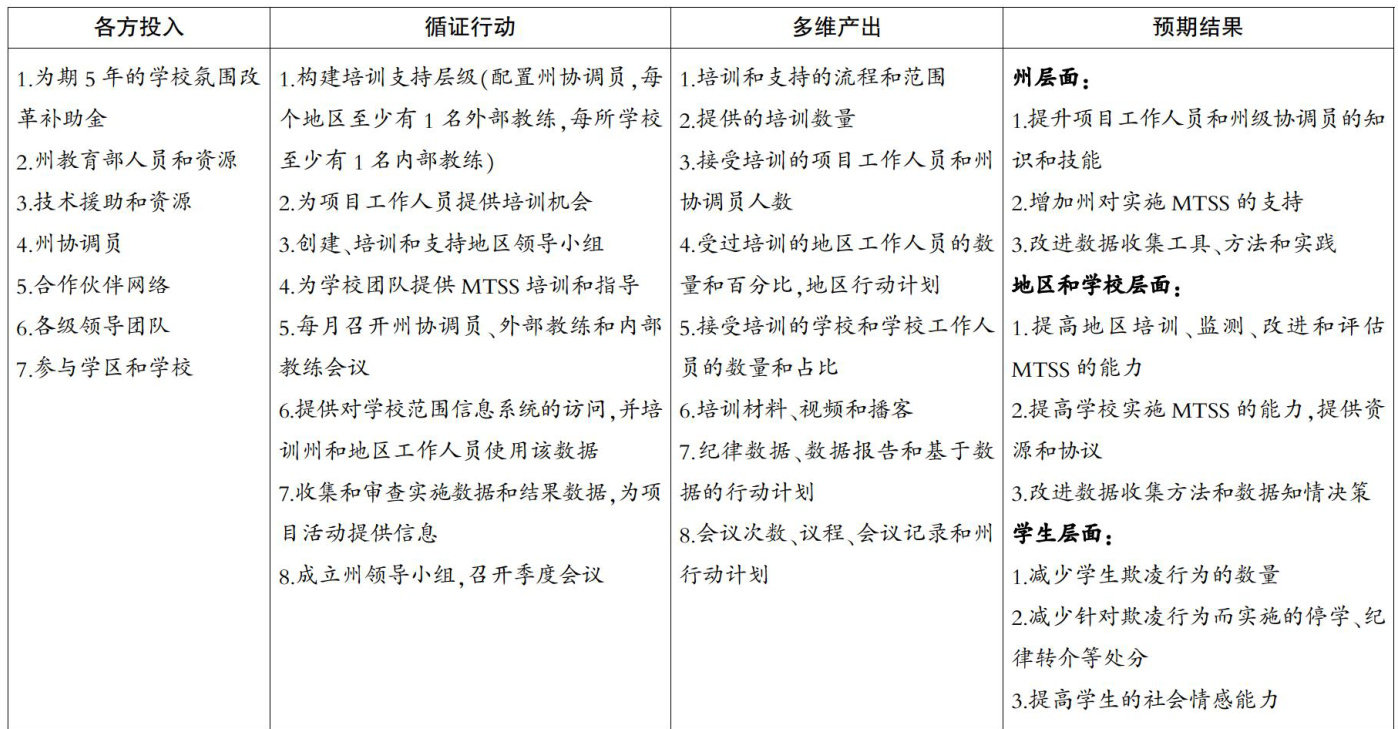

基础教育研究 | 美国内华达州校园欺凌防治的多层支持系统:实践经验与中国借鉴

基础教育研究 | 美国内华达州校园欺凌防治的多层支持系统:实践经验与中国借鉴

-

基础教育研究 | 国外基础教育阶段的跨学科学习:特征、效果与策略

基础教育研究 | 国外基础教育阶段的跨学科学习:特征、效果与策略

登录

登录