- 全部分类/

- 教育研究/

- 教学研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

全民阅读与学习型社会构建专题 | 阅读推广与深化:政府一社会一学校协同驱动的国际经验与中国特色

全民阅读与学习型社会构建专题 | 阅读推广与深化:政府一社会一学校协同驱动的国际经验与中国特色

-

全民阅读与学习型社会构建专题 | 场域理论视域下全民阅读的运作机理与推进策略

全民阅读与学习型社会构建专题 | 场域理论视域下全民阅读的运作机理与推进策略

-

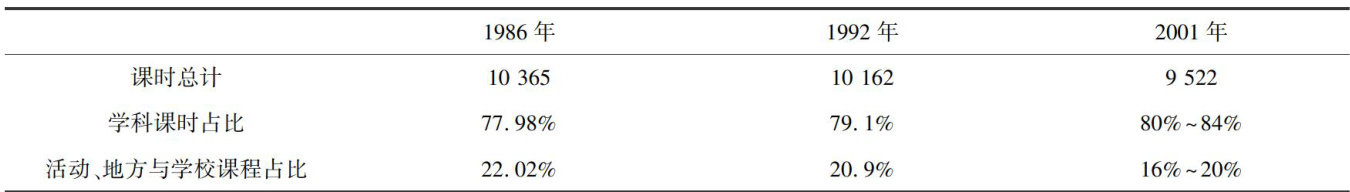

全民阅读与学习型社会构建专题 | 学业负担治理进程中的学习型社会构型

全民阅读与学习型社会构建专题 | 学业负担治理进程中的学习型社会构型

-

全民阅读与学习型社会构建专题 | 中小学学科阅读学理探究

全民阅读与学习型社会构建专题 | 中小学学科阅读学理探究

-

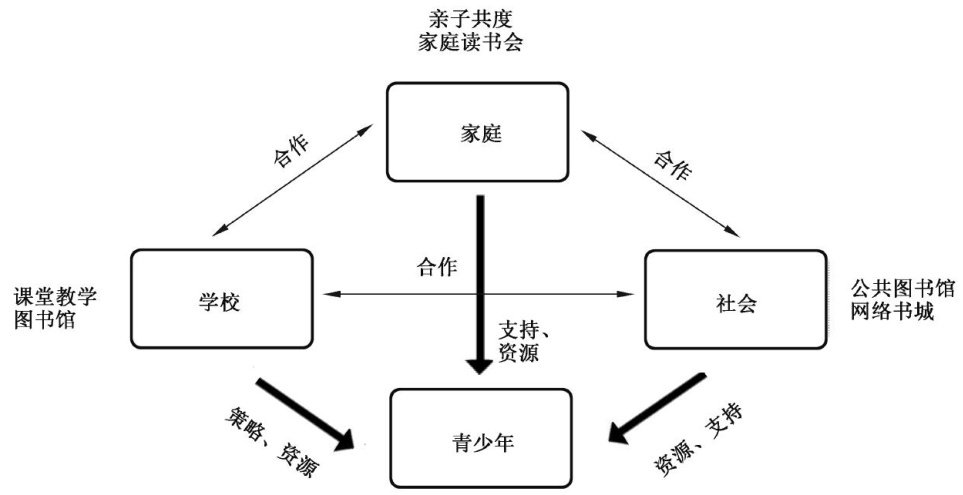

全民阅读与学习型社会构建专题 | 全民阅读视域下整本书阅读实践策略探索

全民阅读与学习型社会构建专题 | 全民阅读视域下整本书阅读实践策略探索

-

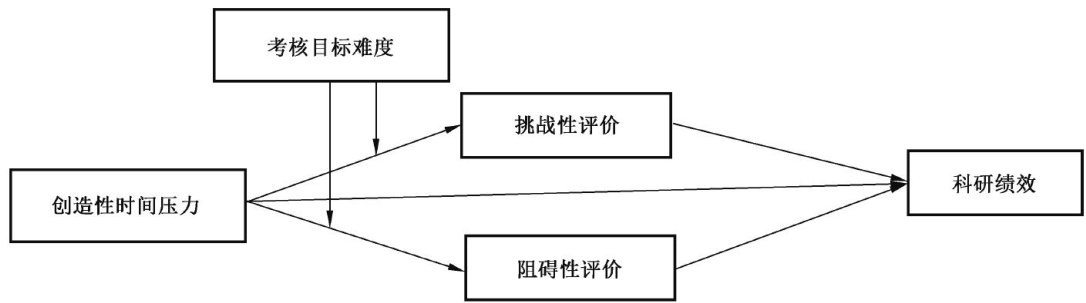

教育管理 | 高校人事制度变革下创造性时间压力对教师科研绩效的影响机制研究

教育管理 | 高校人事制度变革下创造性时间压力对教师科研绩效的影响机制研究

-

学习科学 | 数智化时代教师角色转型的挑战及纾解之道

学习科学 | 数智化时代教师角色转型的挑战及纾解之道

-

教育理论 | 新质人才的内涵特征、价值意蕴与培养路径

教育理论 | 新质人才的内涵特征、价值意蕴与培养路径

-

教育理论 | 乡村学校教学空间建设的现代化张力及调适

教育理论 | 乡村学校教学空间建设的现代化张力及调适

-

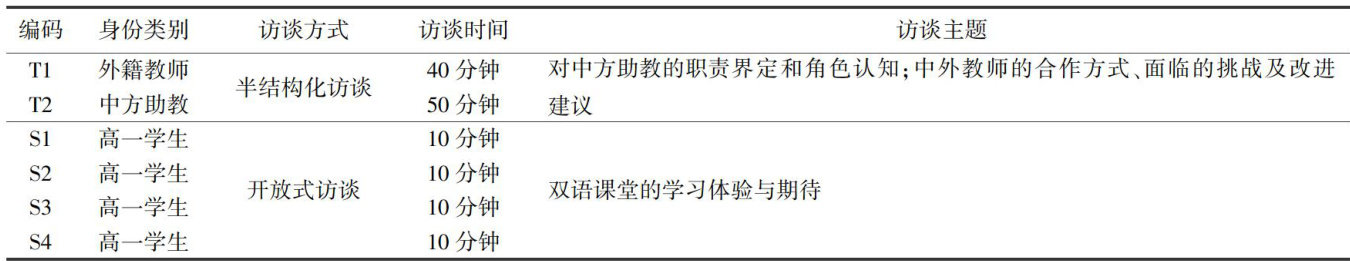

教学理论 | 高质量双语合作教学的中方助教角色分析

教学理论 | 高质量双语合作教学的中方助教角色分析

-

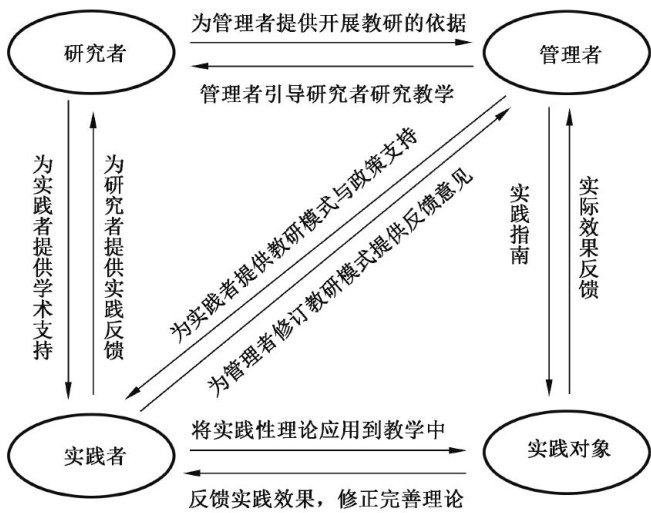

教学理论 | 论中小学教师实践性教学理论的生成:现实困境及消解路径

教学理论 | 论中小学教师实践性教学理论的生成:现实困境及消解路径

登录

登录