目录

快速导航-

视点 | 为创造美好生活贡献社区教育力量

视点 | 为创造美好生活贡献社区教育力量

-

专题 | 破壁融通,构建终身教育视域下的社区教育

专题 | 破壁融通,构建终身教育视域下的社区教育

-

专题 | 平台赋能与特色彰显:社区教育高质量发展的实践路径研究

专题 | 平台赋能与特色彰显:社区教育高质量发展的实践路径研究

-

专题 | “三好”共育新生态

专题 | “三好”共育新生态

-

专题 | 以文化传承促全民学习

专题 | 以文化传承促全民学习

-

专题 | 游学赋能社区教育,打造全民学习生态圈

专题 | 游学赋能社区教育,打造全民学习生态圈

-

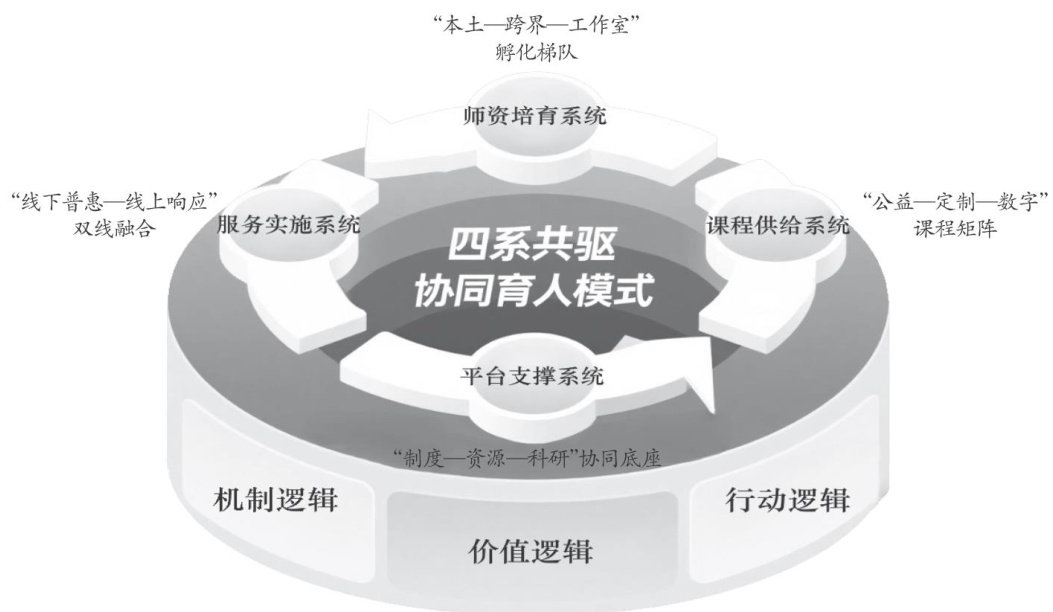

专题 | 科学家教社区行:校家社协同育人“四系共驱”模式构建

专题 | 科学家教社区行:校家社协同育人“四系共驱”模式构建

-

专题 | 精心设计组织,努力实践创新促进江苏社区教育高质量发展

专题 | 精心设计组织,努力实践创新促进江苏社区教育高质量发展

-

中国式现代化江苏教育新实践笔谈 | 课堂改革赋能学生发展的四维建构

中国式现代化江苏教育新实践笔谈 | 课堂改革赋能学生发展的四维建构

-

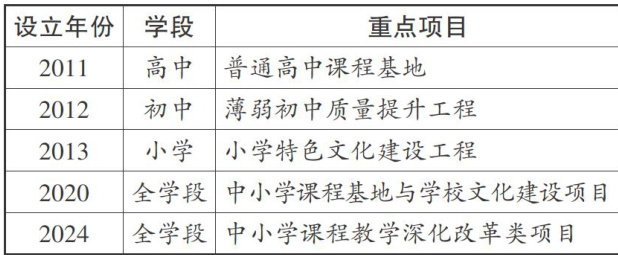

教育研究 | 从设计到行动:基础教育内涵建设项目的实践探索

教育研究 | 从设计到行动:基础教育内涵建设项目的实践探索

-

特别关注 | 江苏省震泽中学:賡续百年文脉,建设高品质卓越高中

特别关注 | 江苏省震泽中学:賡续百年文脉,建设高品质卓越高中

-

特别关注 | 以文化场域重构推动育人方式变革

特别关注 | 以文化场域重构推动育人方式变革

-

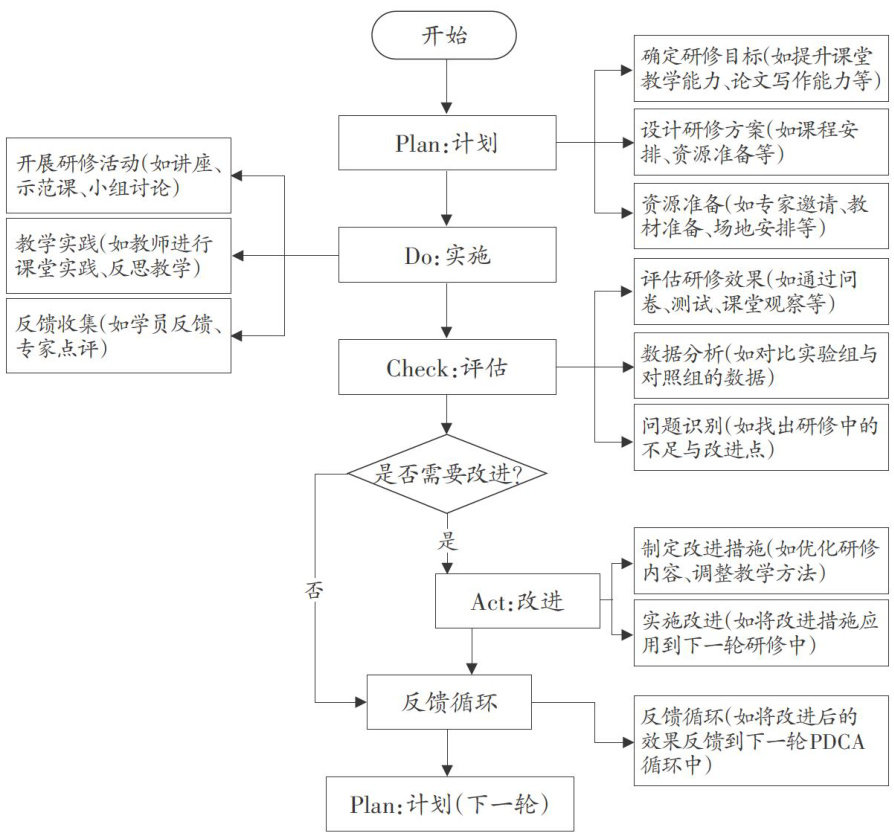

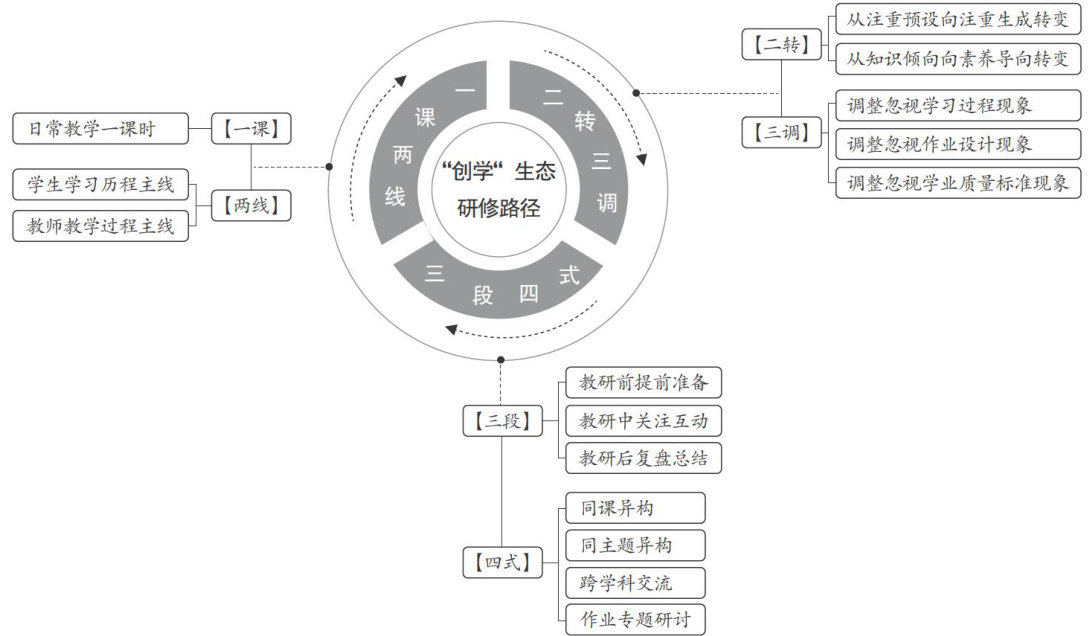

区域教育 | 基于PDCA循环模式的区域教师研修实践

区域教育 | 基于PDCA循环模式的区域教师研修实践

-

区域教育 | 地方红色文化融入大中小学思政课的“江阴方案”

区域教育 | 地方红色文化融入大中小学思政课的“江阴方案”

-

管理智慧 | 融合·赋能·转型:集团化办学背景下音乐学科组建设实践

管理智慧 | 融合·赋能·转型:集团化办学背景下音乐学科组建设实践

-

管理智慧 | 指向儿童创造性成长的学校高质量育人体系构建

管理智慧 | 指向儿童创造性成长的学校高质量育人体系构建

-

管理智慧 | 小学“跨学科教学教师”专业异质转化策略

管理智慧 | 小学“跨学科教学教师”专业异质转化策略

-

管理智慧 | 基于高中基础学科竞赛的拔尖创新后备人才培养

管理智慧 | 基于高中基础学科竞赛的拔尖创新后备人才培养

-

管理智慧 | 竹山童语:生命共情的创新行动1001

管理智慧 | 竹山童语:生命共情的创新行动1001

-

课程设计 | 扎根乡土,面向未来

课程设计 | 扎根乡土,面向未来

-

团队建设 | 融情于“家” 汇"加"生智 成“佳”之师

团队建设 | 融情于“家” 汇"加"生智 成“佳”之师

-

团队建设 | “情智青年”的自在生长

团队建设 | “情智青年”的自在生长

-

团队建设 | 与团队并肩前行

团队建设 | 与团队并肩前行

-

团队建设 | 聚光成炬:“四有”好教师团队建设项目的理念、行动与升华

团队建设 | 聚光成炬:“四有”好教师团队建设项目的理念、行动与升华

-

成长故事 | 以“温度”育人 用“成全”润教

成长故事 | 以“温度”育人 用“成全”润教

-

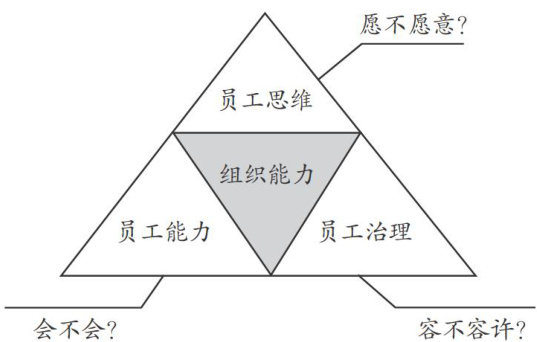

观点参考 | 高品质办学不仅需要理念,还需要行动品质

观点参考 | 高品质办学不仅需要理念,还需要行动品质

-

观点参考 | 乡村学校强化校本教研的三个突破点

观点参考 | 乡村学校强化校本教研的三个突破点

-

聚焦 | 打造特色少年军校 培育红色“运河小兵”

聚焦 | 打造特色少年军校 培育红色“运河小兵”

过往期刊

更多-

江苏教育

2025年22期 -

江苏教育

2025年21期 -

江苏教育

2025年20期 -

江苏教育

2025年19期 -

江苏教育

2025年18期 -

江苏教育

2025年17期 -

江苏教育

2025年16期 -

江苏教育

2025年15期 -

江苏教育

2025年14期 -

江苏教育

2025年13期 -

江苏教育

2025年12期 -

江苏教育

2025年11期 -

江苏教育

2025年10期 -

江苏教育

2025年09期 -

江苏教育

2025年08期 -

江苏教育

2025年07期 -

江苏教育

2025年06期 -

江苏教育

2025年05期 -

江苏教育

2025年04期 -

江苏教育

2025年03期 -

江苏教育

2025年02期 -

江苏教育

2025年01期

登录

登录