目录

快速导航-

视点 | 构建高素质教师队伍,为教育强国建设提供第一资源

视点 | 构建高素质教师队伍,为教育强国建设提供第一资源

-

专题 | 扬中:以“实学课堂”绘就基础教育改革新图景

专题 | 扬中:以“实学课堂”绘就基础教育改革新图景

-

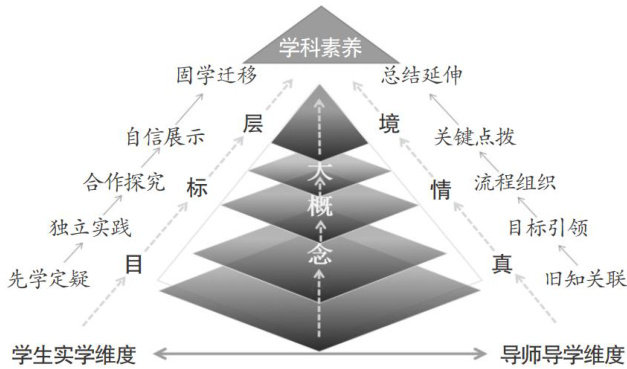

专题 | "实学”教育主张的深耕与实践

专题 | "实学”教育主张的深耕与实践

-

专题 | 指向全域义务教育提质增效的扬中“实学课堂”建设

专题 | 指向全域义务教育提质增效的扬中“实学课堂”建设

-

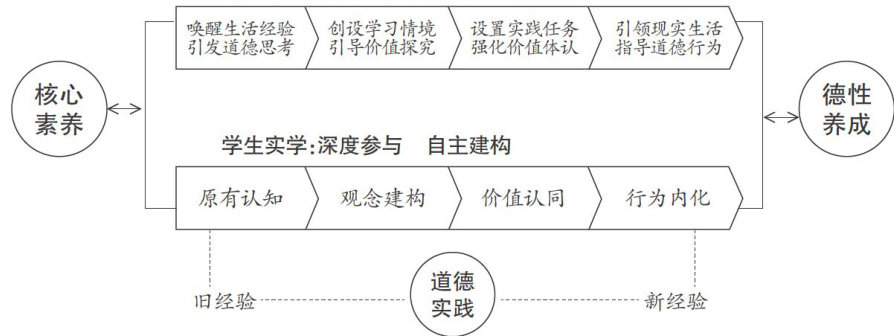

专题 | 小学道德与法治课程“实学课堂”的价值探寻与实践路向

专题 | 小学道德与法治课程“实学课堂”的价值探寻与实践路向

-

专题 | “儿童挑战性学习”课堂的校本实践

专题 | “儿童挑战性学习”课堂的校本实践

-

专题 | “实学”的意蕴

专题 | “实学”的意蕴

-

中国式现代化江苏教育新实践笔谈 | 以奋进姿态擘画启东教育强市新蓝图

中国式现代化江苏教育新实践笔谈 | 以奋进姿态擘画启东教育强市新蓝图

-

教育研究 | “G-U-S-I"模式赋能职初教师专业发展的路径探析

教育研究 | “G-U-S-I"模式赋能职初教师专业发展的路径探析

-

特别关注 | 江苏省宿迁中学:以“融通大成”理念引领学校高品质发展

特别关注 | 江苏省宿迁中学:以“融通大成”理念引领学校高品质发展

-

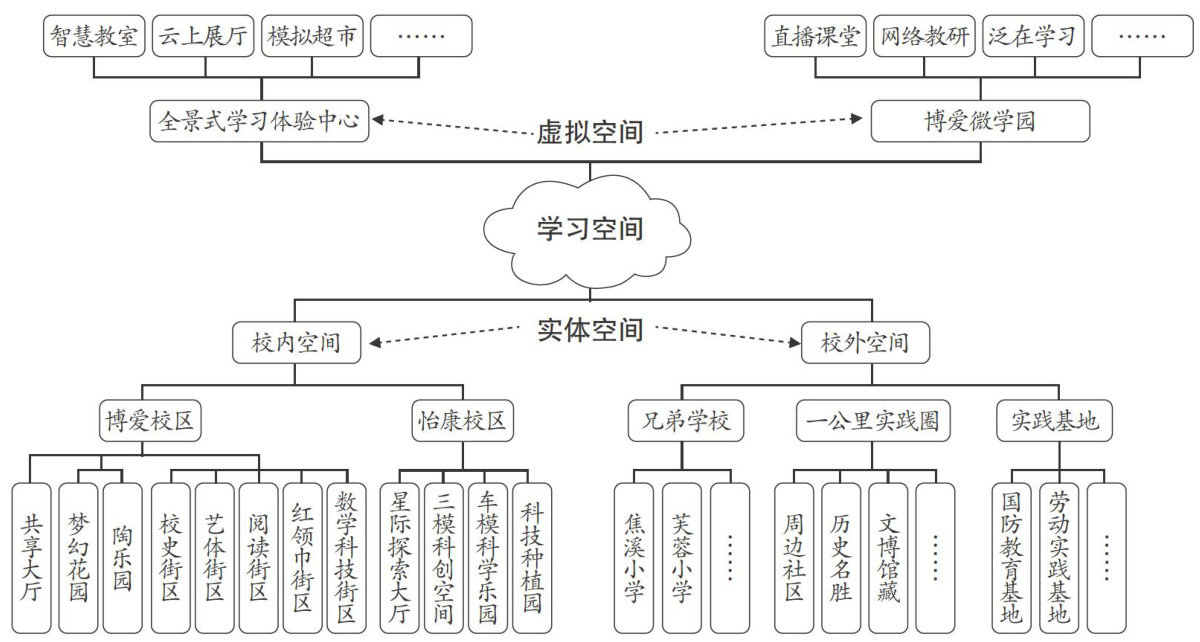

特别关注 | 儿童学习组织:成就教育美好模样

特别关注 | 儿童学习组织:成就教育美好模样

-

区域教育 | 信息化·数字化·智能化:苏州工业园区智慧教育创新实践

区域教育 | 信息化·数字化·智能化:苏州工业园区智慧教育创新实践

-

区域教育 | 从“整体布局”到“有组织创生”

区域教育 | 从“整体布局”到“有组织创生”

-

管理智慧 | 基于楹联文化传承与发展的综合育人实践

管理智慧 | 基于楹联文化传承与发展的综合育人实践

-

管理智慧 | 融合·联动·共生:小学跨学科教师发展共同体校本实践

管理智慧 | 融合·联动·共生:小学跨学科教师发展共同体校本实践

-

管理智慧 | 构建“新美”好教师团队,丰盈“新美文化”生命体

管理智慧 | 构建“新美”好教师团队,丰盈“新美文化”生命体

-

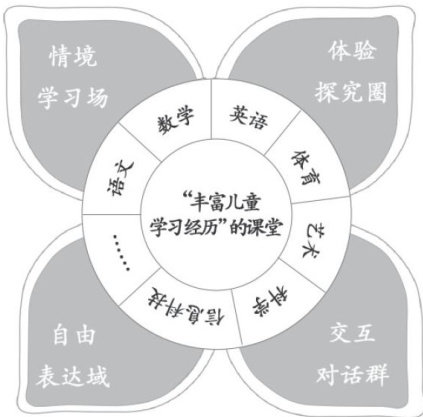

管理智慧 | “丰富儿童学习经历”课堂的设计与实施

管理智慧 | “丰富儿童学习经历”课堂的设计与实施

-

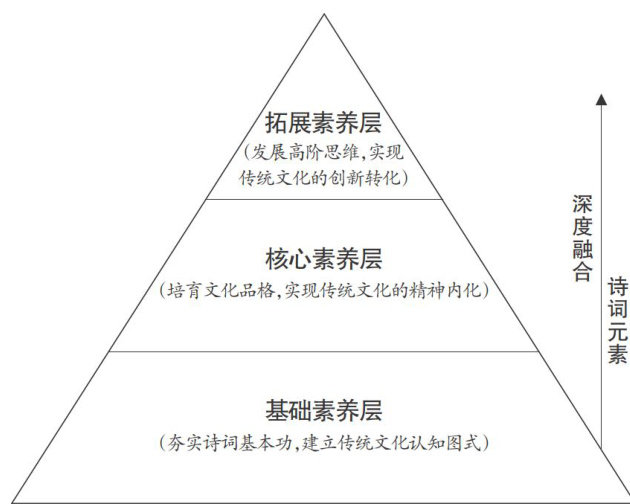

课程设计 | 以诗正心 以诗塑格 以诗润心

课程设计 | 以诗正心 以诗塑格 以诗润心

-

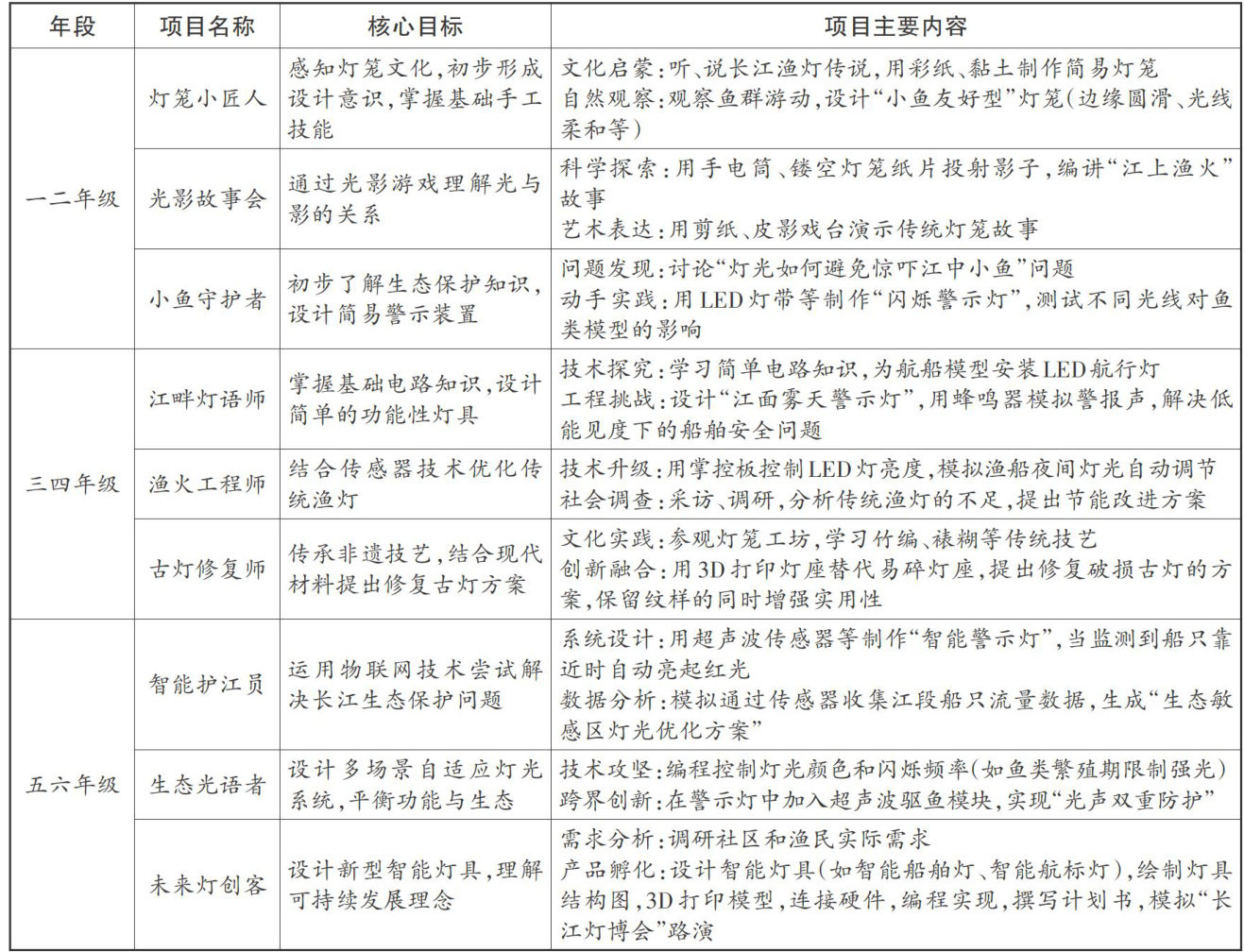

课程设计 | 引导儿童在“数字交往”中创新

课程设计 | 引导儿童在“数字交往”中创新

-

名校课改 | 以文化人:汇聚“和合至善”的育人智慧

名校课改 | 以文化人:汇聚“和合至善”的育人智慧

-

名校课改 | 文化记忆视角下中华礼仪课程的校本实践

名校课改 | 文化记忆视角下中华礼仪课程的校本实践

-

名校课改 | 指向文化自信培育的小学英语教学路径探索

名校课改 | 指向文化自信培育的小学英语教学路径探索

-

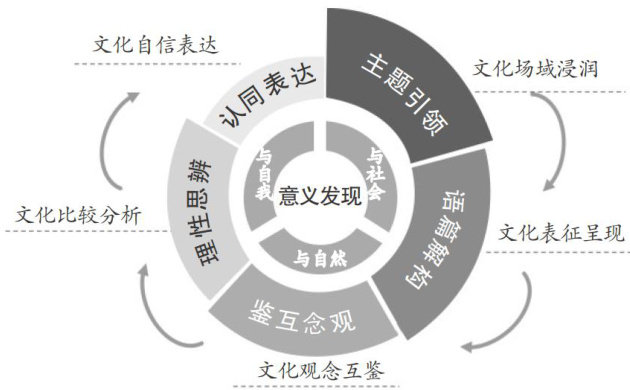

名校课改 | “浸润”育人:中华优秀传统文化培育的“凤翔模式”

名校课改 | “浸润”育人:中华优秀传统文化培育的“凤翔模式”

-

名校课改 | 构建协同育人共同体,培养拔尖创新后备人才

名校课改 | 构建协同育人共同体,培养拔尖创新后备人才

-

名校课改 | 以“思益教育家”计划培养高素质教师队伍

名校课改 | 以“思益教育家”计划培养高素质教师队伍

-

名校课改 | 指向拔尖创新后备人才培养的 “院士1课堂”校本课程实践

名校课改 | 指向拔尖创新后备人才培养的 “院士1课堂”校本课程实践

-

名校课改 | “南京一中模式”:拔尖创新后备人才培养新样态

名校课改 | “南京一中模式”:拔尖创新后备人才培养新样态

-

成长故事 | 拾级而上:教育者的破茧与蜕变之路

成长故事 | 拾级而上:教育者的破茧与蜕变之路

-

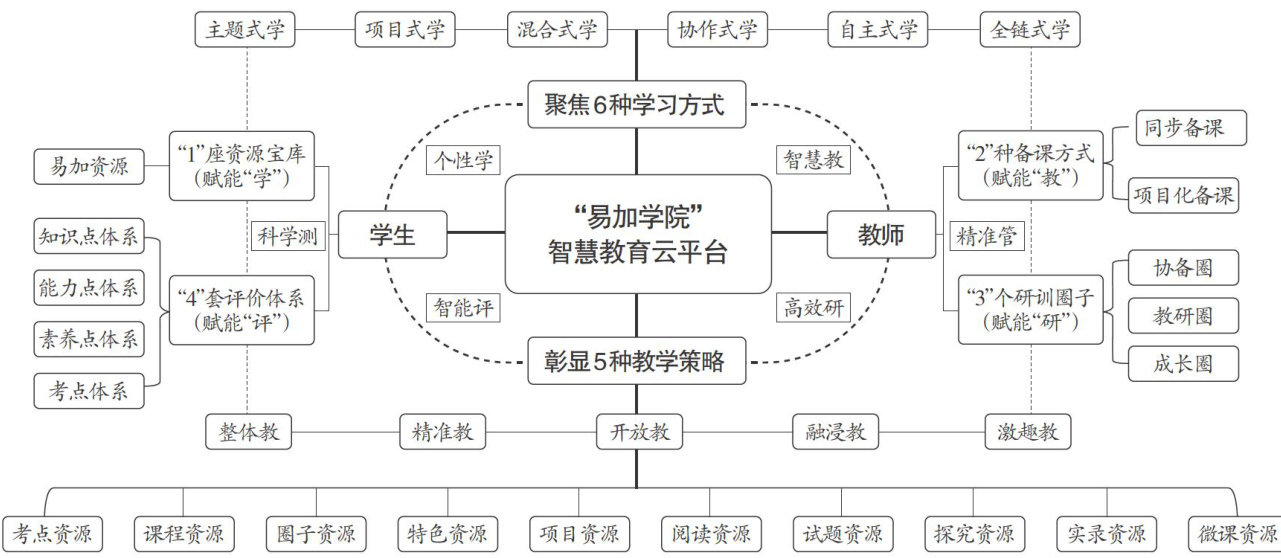

聚焦 | AI教育新标杆 融绘未来成长路

聚焦 | AI教育新标杆 融绘未来成长路

-

聚焦 | 江苏省沛县教育学会 张振华

聚焦 | 江苏省沛县教育学会 张振华

过往期刊

更多-

江苏教育

2025年22期 -

江苏教育

2025年21期 -

江苏教育

2025年20期 -

江苏教育

2025年19期 -

江苏教育

2025年18期 -

江苏教育

2025年17期 -

江苏教育

2025年16期 -

江苏教育

2025年15期 -

江苏教育

2025年14期 -

江苏教育

2025年13期 -

江苏教育

2025年12期 -

江苏教育

2025年11期 -

江苏教育

2025年10期 -

江苏教育

2025年09期 -

江苏教育

2025年08期 -

江苏教育

2025年07期 -

江苏教育

2025年06期 -

江苏教育

2025年05期 -

江苏教育

2025年04期 -

江苏教育

2025年03期 -

江苏教育

2025年02期 -

江苏教育

2025年01期

登录

登录