目录

快速导航-

| 写作成瘾

| 写作成瘾

-

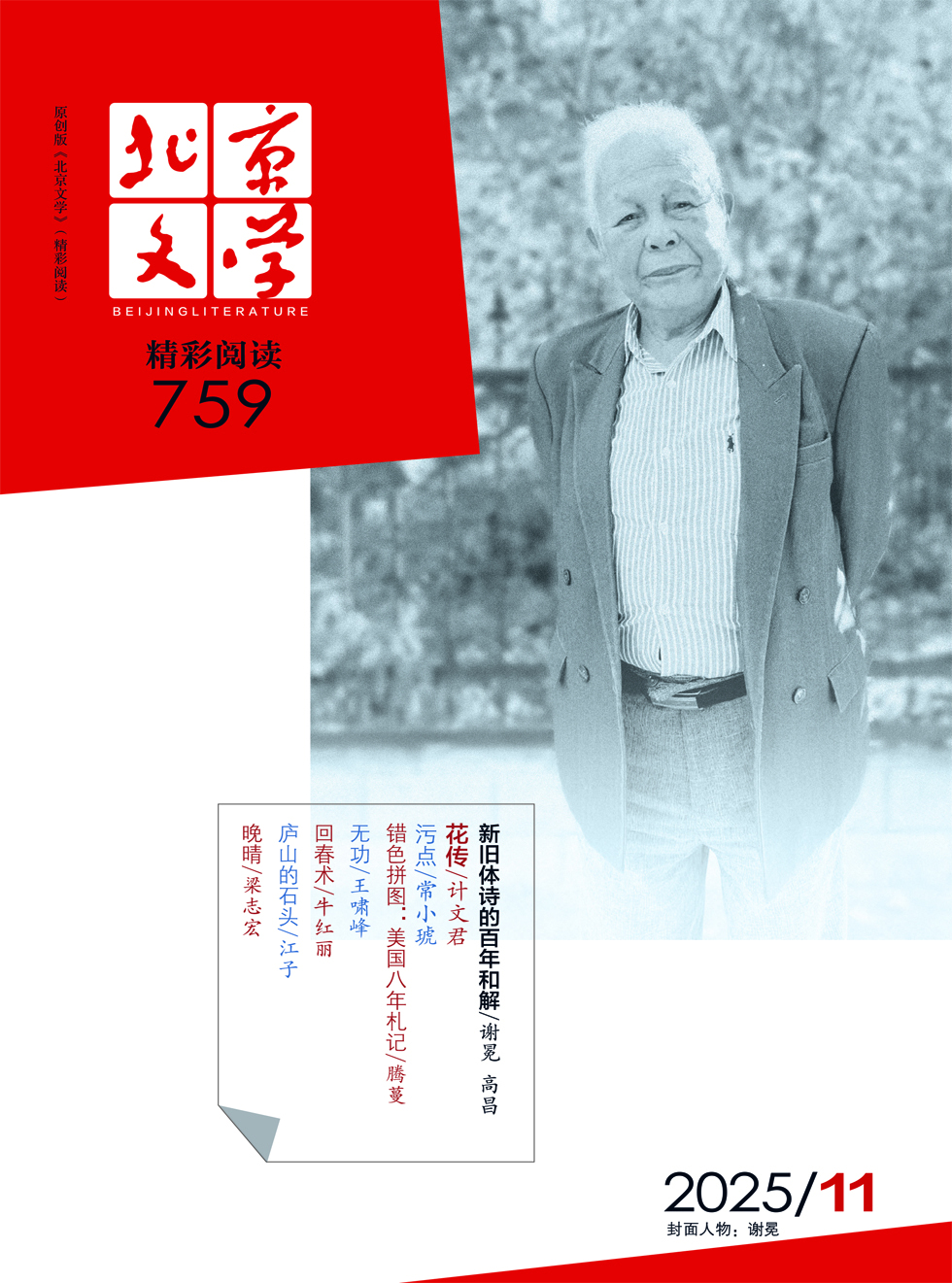

本刊特稿 | 新旧体诗的百年和解

本刊特稿 | 新旧体诗的百年和解

-

佳作力推 | 花传

佳作力推 | 花传

-

佳作力推 | 艺术与人生的双重辩证

佳作力推 | 艺术与人生的双重辩证

-

新北京作家群 | 污点

新北京作家群 | 污点

-

新北京作家群 | 皮肤在死掉,或在“文身”里永生

新北京作家群 | 皮肤在死掉,或在“文身”里永生

-

新北京作家群 | 错色拼图:美国八年札记

新北京作家群 | 错色拼图:美国八年札记

-

好看小说 | 无功

好看小说 | 无功

-

好看小说 | 回春术

好看小说 | 回春术

-

好看小说 | 一票之差

好看小说 | 一票之差

-

新人自荐 | 巧克力糖

新人自荐 | 巧克力糖

-

新人自荐 | “进城”的母亲与虚妄的命运

新人自荐 | “进城”的母亲与虚妄的命运

-

天下中文 | 庐山的石头

天下中文 | 庐山的石头

-

天下中文 | “西莱子”保卫战

天下中文 | “西莱子”保卫战

-

汉诗维度 | 晚情(组诗)

汉诗维度 | 晚情(组诗)

-

汉诗维度 | 世界的窗外(组诗)

汉诗维度 | 世界的窗外(组诗)

-

星群 | 地球仪(外一首)

星群 | 地球仪(外一首)

-

星群 | 八点半的月亮

星群 | 八点半的月亮

-

星群 | 河流不喜欢热闹(外一首)

星群 | 河流不喜欢热闹(外一首)

-

星群 | 山夹村的父亲

星群 | 山夹村的父亲

-

星群 | 在李冰陵

星群 | 在李冰陵

-

星群 | 夏日玉米地

星群 | 夏日玉米地

-

星群 | 坟

星群 | 坟

-

星群 | 雪落谁的头上都是命运(外一首)

星群 | 雪落谁的头上都是命运(外一首)

-

星群 | 群山之夜

星群 | 群山之夜

-

星群 | 漫长的告白

星群 | 漫长的告白

-

星群 | 村民像土的日子

星群 | 村民像土的日子

登录

登录