目录

快速导航-

特稿 | 论新时代师德边界守护

特稿 | 论新时代师德边界守护

-

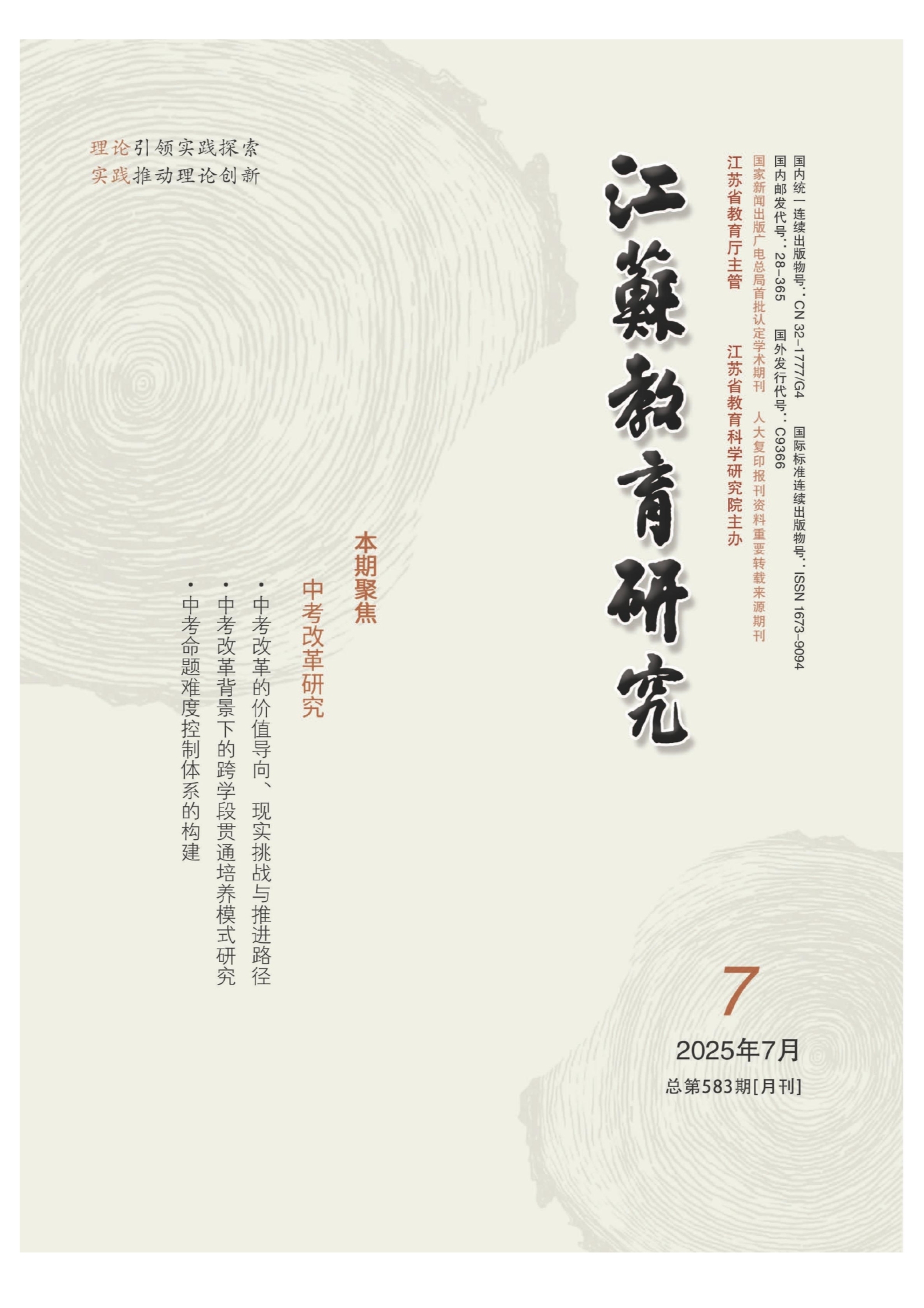

本期聚焦·中考改革研究 | 中考改革的价值导向、现实挑战与推进路径

本期聚焦·中考改革研究 | 中考改革的价值导向、现实挑战与推进路径

-

本期聚焦·中考改革研究 | 中考改革背景下的跨学段贯通培养模式研究

本期聚焦·中考改革研究 | 中考改革背景下的跨学段贯通培养模式研究

-

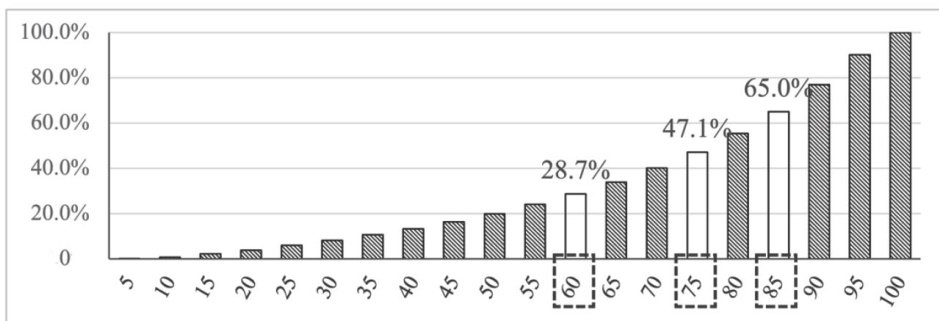

本期聚焦·中考改革研究 | 中考命题难度控制体系的构建

本期聚焦·中考改革研究 | 中考命题难度控制体系的构建

-

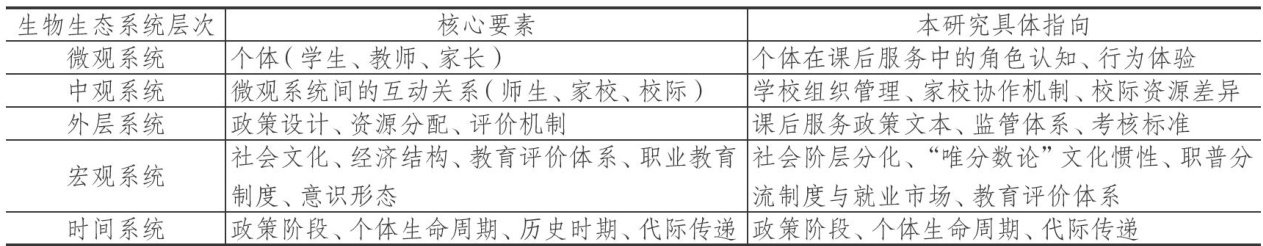

专题研究·学习贯彻教育强国建设规划纲要 | “双减”政策下课后服务的执行阻滞与系统优化

专题研究·学习贯彻教育强国建设规划纲要 | “双减”政策下课后服务的执行阻滞与系统优化

-

专题研究·学习贯彻教育强国建设规划纲要 | 教育强国建设背景下的职业启蒙教育研究

专题研究·学习贯彻教育强国建设规划纲要 | 教育强国建设背景下的职业启蒙教育研究

-

理论视野 | 家庭教育本质的血亲悖论

理论视野 | 家庭教育本质的血亲悖论

-

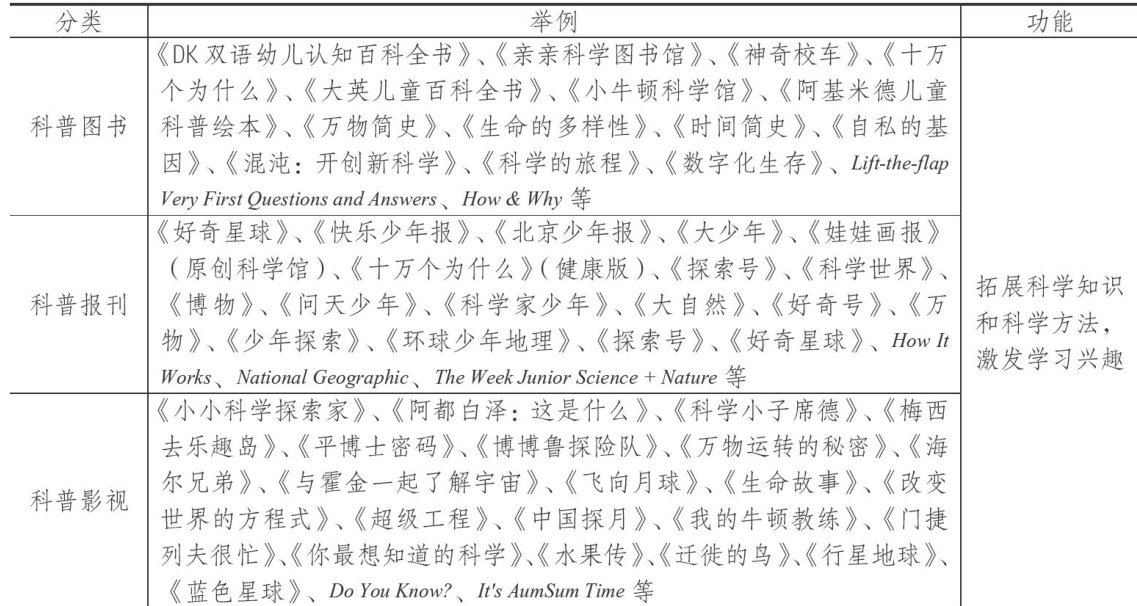

理论视野 | 公共科普资源融人科学教育研究

理论视野 | 公共科普资源融人科学教育研究

-

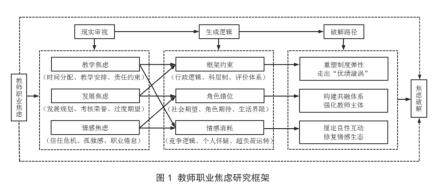

教师发展 | 加速时代下教师职业焦虑的来源及其破解

教师发展 | 加速时代下教师职业焦虑的来源及其破解

-

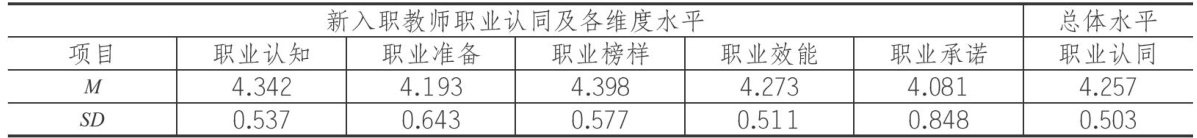

教师发展 | 后喻时代新人职教师的职业认同:表现、归因与应对

教师发展 | 后喻时代新人职教师的职业认同:表现、归因与应对

-

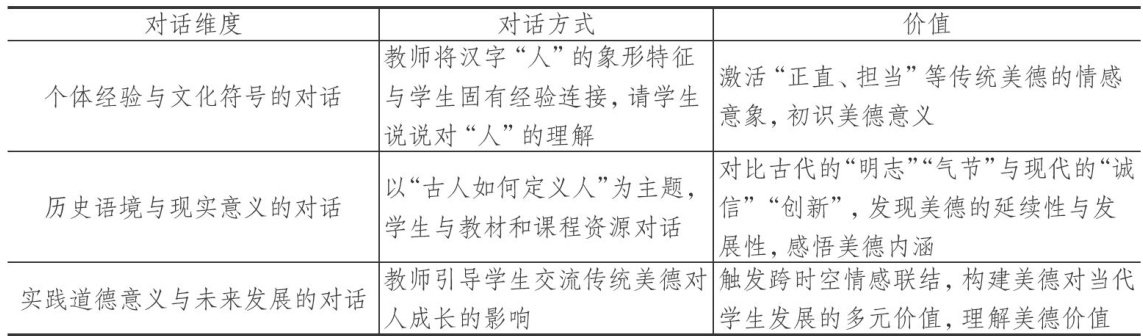

德育与心理 | 小学道德与法治“情思共振”生长课堂价值建构和策略探寻

德育与心理 | 小学道德与法治“情思共振”生长课堂价值建构和策略探寻

-

德育与心理 | 小学道德与法治课程在课间活动中的育人功能及实现路径

德育与心理 | 小学道德与法治课程在课间活动中的育人功能及实现路径

-

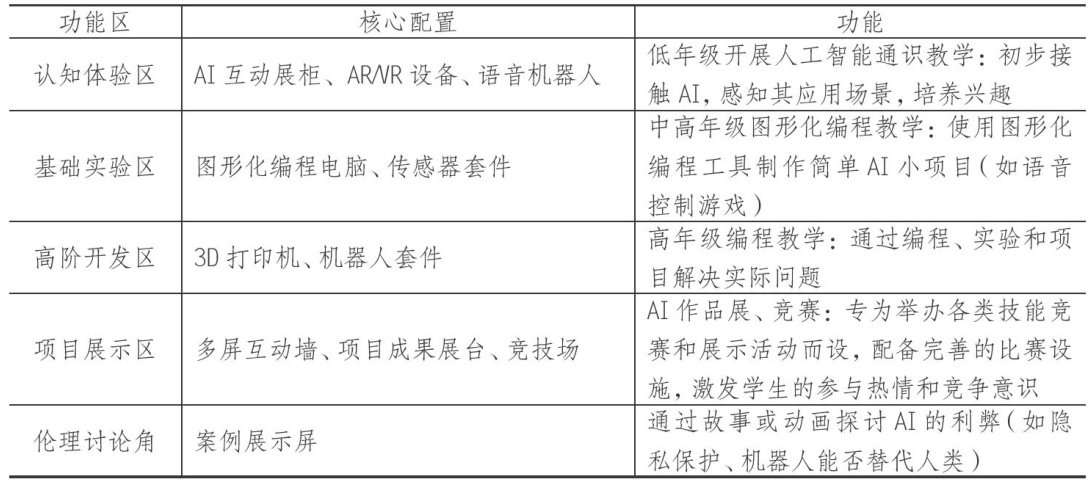

热点探究 | 人工智能实验室:基于实践育人的校本探索

热点探究 | 人工智能实验室:基于实践育人的校本探索

-

热点探究 | 生成式人工智能赋能口语交际教学研究

热点探究 | 生成式人工智能赋能口语交际教学研究

-

热点探究 | 人工智能赋能道德与法治教学的实践路径

热点探究 | 人工智能赋能道德与法治教学的实践路径

-

课程与教学 | 图式思维工具驱动高中语文教学研究

课程与教学 | 图式思维工具驱动高中语文教学研究

-

课程与教学 | 指向真实学习的个性化教学设计与实施

课程与教学 | 指向真实学习的个性化教学设计与实施

-

课程与教学 | 核心素养视域下高中语文大单元教学的现实困境与实践路径

课程与教学 | 核心素养视域下高中语文大单元教学的现实困境与实践路径

-

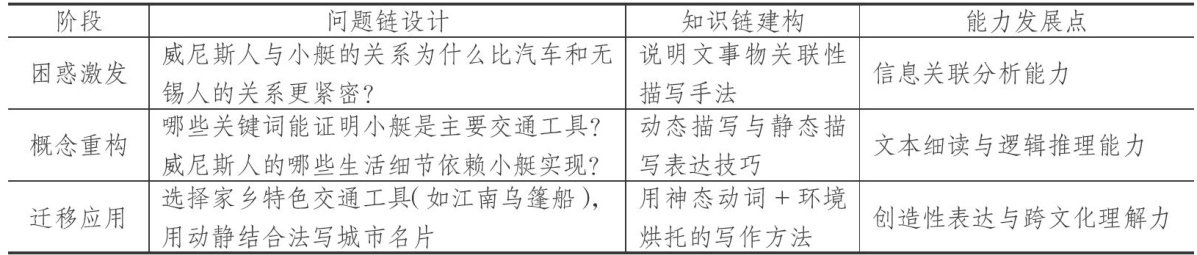

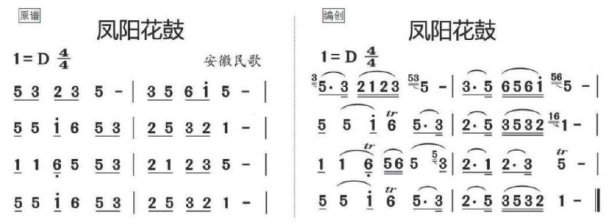

课程与教学 | 音乐教学中传统民歌的创造性转化

课程与教学 | 音乐教学中传统民歌的创造性转化

-

课程与教学 | 从“赋形”到“赋能”小学美术学习空间的构建路径

课程与教学 | 从“赋形”到“赋能”小学美术学习空间的构建路径

-

专栏 | 故事的力量:重构道德与法治教育的叙事范式

专栏 | 故事的力量:重构道德与法治教育的叙事范式

-

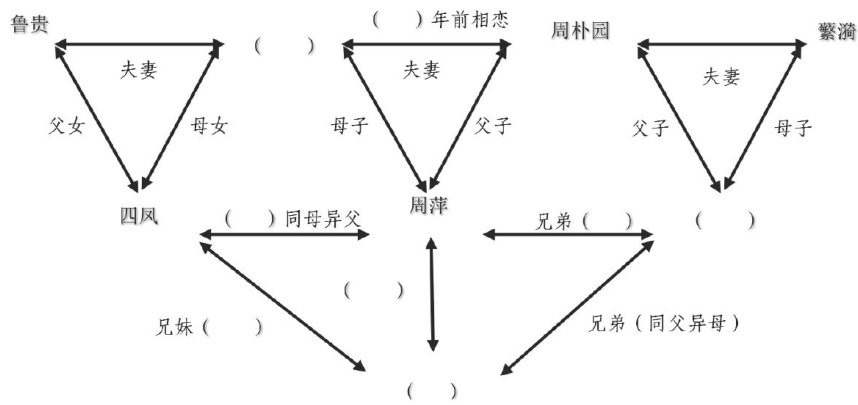

专栏 | 跨媒介驱动整本书阅读的实践探索

专栏 | 跨媒介驱动整本书阅读的实践探索

登录

登录