- 全部分类/

- 语文教学/

- 语文天地

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

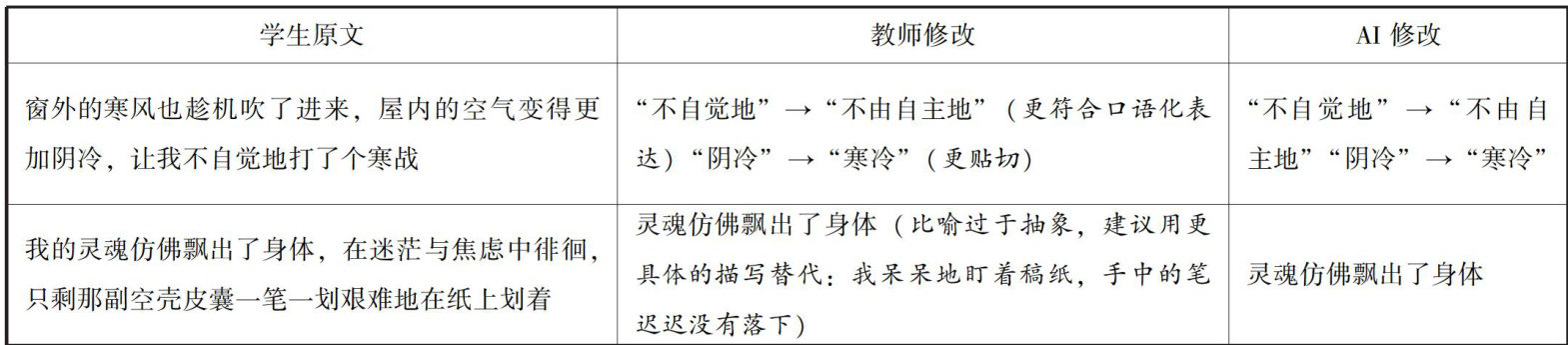

话题·人工智能与语文写作 | 人工智能与教师语文作文批改的质性对比研究

话题·人工智能与语文写作 | 人工智能与教师语文作文批改的质性对比研究

-

话题·人工智能与语文写作 | 优化AI智能评改形式,助力学生写作能力提升

话题·人工智能与语文写作 | 优化AI智能评改形式,助力学生写作能力提升

-

话题·人工智能与语文写作 | 人工智能赋能中学语文创意写作教学研究

话题·人工智能与语文写作 | 人工智能赋能中学语文创意写作教学研究

-

论坛 | 跨学科融合:新文科背景下 语文课程建设的困境与实践探索

论坛 | 跨学科融合:新文科背景下 语文课程建设的困境与实践探索

-

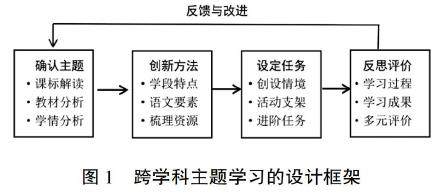

论坛 | 小学语文跨学科主题学习的价值意蕴、现实挑战与实践路径

论坛 | 小学语文跨学科主题学习的价值意蕴、现实挑战与实践路径

-

论坛 | 生成式人工智能时代背景下语文教师能力分析

论坛 | 生成式人工智能时代背景下语文教师能力分析

-

试题 | 立足真实语境,培育语文关键能力

试题 | 立足真实语境,培育语文关键能力

-

试题 | 多材料阅读导向下文言实词教学路径

试题 | 多材料阅读导向下文言实词教学路径

-

教材 | 一次精神的反哺与重塑

教材 | 一次精神的反哺与重塑

-

教材 | 梦的觉醒、追念和想象

教材 | 梦的觉醒、追念和想象

-

教材 | 小学语文教材单元导语的使用偏差及匡正

教材 | 小学语文教材单元导语的使用偏差及匡正

-

教法 | 初中生语文思维迁移能力培养策略

教法 | 初中生语文思维迁移能力培养策略

-

教法 | 《苏武传》“劝降”与“拒降” 叙事及其语文教学价值

教法 | 《苏武传》“劝降”与“拒降” 叙事及其语文教学价值

-

教法 | “五感” 教学法在 《春》 教学中的应用

教法 | “五感” 教学法在 《春》 教学中的应用

-

教法 | 提升学生核心素养背景下高中语文“教一学一评”一体化教学实践

教法 | 提升学生核心素养背景下高中语文“教一学一评”一体化教学实践

-

教法 | 知识图谱赋能高中成语教学研究

教法 | 知识图谱赋能高中成语教学研究

-

阅读 | 邂逅AI:重构四大古典名著的现代阅读模式

阅读 | 邂逅AI:重构四大古典名著的现代阅读模式

-

阅读 | 小学语文整本书阅读教学的价值澄清与类型提出

阅读 | 小学语文整本书阅读教学的价值澄清与类型提出

-

阅读 | 生活教育视域下的名著阅读浸润式教学策略

阅读 | 生活教育视域下的名著阅读浸润式教学策略

-

阅读 | 陶渊明作品群文阅读教学的整合策略

阅读 | 陶渊明作品群文阅读教学的整合策略

-

作文 | 以多样化“储备”撬动佳作的产生

作文 | 以多样化“储备”撬动佳作的产生

-

作文 | 逻辑赋能:议论文写作的思维进阶与结构构建

作文 | 逻辑赋能:议论文写作的思维进阶与结构构建

-

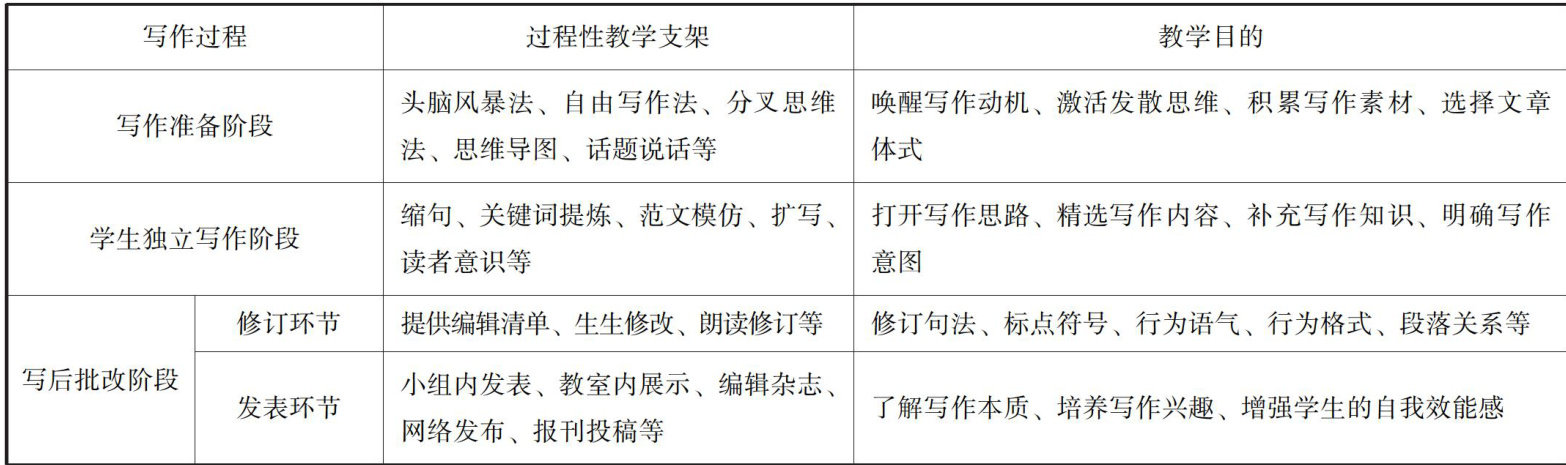

作文 | 郑桂华过程化写作教学思想研究

作文 | 郑桂华过程化写作教学思想研究

-

作文 | 以生活化理念引领初中生语文写作的实践路径

作文 | 以生活化理念引领初中生语文写作的实践路径

-

备课 | 中国古代说客智慧的现代沟通学阐释

备课 | 中国古代说客智慧的现代沟通学阐释

-

备课 | 对《登快阁》 几处注释的商榷及补注

备课 | 对《登快阁》 几处注释的商榷及补注

登录

登录